Du mythe à la réalité, n’arrêtez jamais de croire aux contes de fées ! 1/3

(Image : Grotte de Vogelherd, vallée de la Lone, Allemagne)

Première partie : Genèse pour une science des femmes

Braises de sagesse et feux de liberté

Imaginez une vie sans électricité, sans télévision, sans internet. Imaginez un feu qui illumine la nuit. Imaginez tout un village réunit autour de ce feu. Imaginez une petite fille qui, au milieu de chants et de rires, intriguée par les milliers d’étoiles qui brillent dans le ciel, demande à voix haute : « C’est quoi l’univers ? ». Imaginez le sourire de sa mère, de ses tantes, de ses oncles, des amies venues leur rendre visite, les yeux écarquillés des autres enfants et tous les visages tournés vers la Grande Sage qui répond calmement : « c’est une longue histoire ». Pour connaître cette histoire, il faudra de la patience et surtout, il faudra écouter avec son cœur parce que les sages ne révèlent pas leurs secrets à tout le monde. Chaque soir, autour du feu, la petite fille écoutera, elle apprendra, les autres enfants aussi. Ce qu’elles ne savent pas encore c’est que cette histoire créera en elles plus de questions que de réponses. Que c’est une histoire sans fin. Ce qu’elles ne savent pas encore, c’est que la Grande Sage s’en ira, un jour, et que ce sont elles qui devront continuer cette histoire, apporter de nouvelles réponses qui amèneront de nouvelles questions aux générations à venir. Lorsqu’elles seront prêtes, elles discuteront avec les étoiles, avec les esprits des morts et des vivants. Elles construiront leur savoir et le transmettront à travers leurs histoires.

Certaines diront que tout cela ne sont que des mythes, des contes de fée. Rien à voir avec la « vraie vie ». Alors, revenons au village de notre histoire, mais imaginez cette fois que nous sommes au lever du jour. Il y a les champs à moissonner, les maisons à préparer pour l’hiver, les enfants qui courent partout, les prédateurs qui viennent attaquer le bétail, les insectes qui envahissent les plantations, les maladies parfois, les conflits avec les voisins… Ça devient un peu plus réaliste, mais peut-être pas encore suffisant. Alors maintenant, ajoutez à ce décor les pires horreurs qui puissent exister, les plus grandes catastrophes à laquelle l’humanité a été confrontée, celles qui semblent insurmontables. Imaginez dans cette atmosphère de chaos, le feu de ce même village dont nous parlons. Il n’en reste que les braises peut-être. Vous êtes maintenant la petite fille qui a grandi. Vous êtes une jeune femme, une mère ou une femme d’un certain âge déjà. Ou alors vous êtes son frère, son oncle, son ami. Si vous levez la tête vers le ciel c’est parce que vous vous demandez certainement : « comment va-t-on surmonter tout ça ? ». Et alors regardez autour de vous et demandez-vous qui est avec vous autour du feu ? Qui représente la Grande Sage ? Qui construit et transmet le savoir à ce moment, et aujourd’hui ?

« Dans la maison de ma grand-mère, il y avait toujours du thé fraîchement infusé. Sa grande théière était toujours sur le feu. Notre village était juste à côté de la route. Celles et ceux qui voulaient aller dans un autre village devaient passer par le nôtre. Fatigués par le voyage, beaucoup de gens se sont arrêtés chez ma grand-mère. Ils mangeaient sa nourriture et buvaient son thé. De cette façon, de nombreuses bonnes relations sont nées et ma grand-mère a constamment élargi son cercle d’amitiés.

(…) Une autre de ses particularités, elle ne laissait jamais le feu de la cuisine s’éteindre complètement. La nuit, elle couvrait les braises avec des cendres, pour raviver le feu au petit matin. C’était considéré comme un péché de prendre le feu d’autres maisons, ou de passer un feu d’une maison à une autre. Lorsque quelqu’un nous demandait du feu, elle se mettait en colère et insistait à ces personnes qu’elles devaient, à partir de ce moment, s’occuper de leur feu la nuit, afin qu’il reste des braises pour le lendemain matin. [Ma grand-mère] croyait dans la religion de Zarathoustra. Pour elle, s’occuper du feu, chercher refuge dans la lune et le soleil et s’unir à la terre faisait partie de la vie. »[1] (Sakine Cansiz)

Lorsque autour d’un feu, d’un thé chaud ou d’une table de réunion, on demande à nos camarades du Mouvement des femmes kurdes : « Qu’est-ce que la Jineolojî? », la réponse ressemble souvent à celle de la Grande Sage : « C’est une longue histoire ». Et si on plonge dans cette histoire avec la volonté d’en devenir de nouvelles initiées, on prend alors vite conscience que, d’une certaine manière, on en fait déjà un peu partie. « Avant d’avoir été un concept, la Jineolojî a été une aventure »[2], ajoutent nos camarades.

Pour saisir le sens et l’importance de la Jineolojî, il est important avant tout d’en connaître les origines. La Jineolojî est le résultat d’une odyssée théorique et militante de plus de 40 ans qui avait commencé avec le combat de Sakine Cansiz, la première flamme du Mouvement des femmes kurdes[3], et qui réunit aujourd’hui des milliers de femmes du monde entier autour d’un même feu. C’est une aventure que l’on souhaite continuer ensemble, pour unir nos forces et partager nos savoirs afin d’ouvrir une nouvelle page dans la longue et difficile épopée des femmes du monde en lutte.

Les forces étatiques, patriarcales et coloniales s’attellent depuis des milliers d’années à confisquer le feu qui unit la société et à détruire les savoirs des Sages Femmes. Cela, soit en excluant systématiquement les femmes des domaines de connaissance et de décision ou alors en exploitant leur savoir-faire, marginalisant leurs points de vue au sein des groupes politiques et des institutions scientifiques. Ces forces violent, pillent et massacrent sans relâche nos mères et notre nature, et avec elles nos corps et nos esprits, créant ignorance et division. Leur but : nous assimiler, de gré ou de force, à un système qui retourne le feu dérobé contre la société elle-même, brûlant chaque fois plus profondément nos cœurs, nos terres et nos foyers. Avec des promesses de « progrès », ces forces utilisent la science comme une machine de mort qui aggrave les problèmes et le contrôle de la société.

Pour prolonger la métaphore, on pourrait dire que pour parer les attaques du système, la Jineolojî part du principe qu’aucune femme et aucune société ne doit rester sans feu, c’est-à-dire être privée de son savoir social. Pour cela, nous devons faire de chaque femme une Sage Femme et de chaque membre de la société des Combattants du Feu, c’est-à-dire des défenseurs de la vie communale et de la démocratisation des savoirs. Cela commence par révéler l’histoire de l’oppression et de la résistance pour mieux comprendre notre existence et le monde.

Dans ces écrits Abdullah Öcalan se réfère aux grandes figures mythologiques de la résistance pour que nous puissions former une image et une idée de la femme et de l’homme libres, apportant une perspective concrète pour notre construction personnelle et sociale, en disant : « La femme ne pourra pas se réaliser elle-même sans vaincre les dieux démasqués et déjouer les forces terrifiantes de la modernité capitaliste. C’est difficile de nous la représenter, mais c’est possible. Être socialiste signifie alors l’incarnation des figures de Inanna-Aphrodite et de Prométhée. (…) Nous devons commencer dès l’enfance, et plus particulièrement éduquer les jeunes filles, grâce à la mentalité et les institutions de la modernité démocratique qui seront établies dans nos pratiques de vie à partir de la lutte socialiste et démocratique »[4]. Pour la Jineolojî, éduquer et s’auto-éduquer en créant des liens entre les sociétés anciennes et celles d’aujourd’hui, c’est permettre de créer les bases nécessaires à une analyse sociologique qui permettra de récupérer d’anciennes formes de sagesse et d’en atteindre de nouvelles, articulées à échelle régionale et mondiale, à partir de l’expérience et du point de vue des femmes et de leurs luttes.

Nous allons voir quelques exemples pour illustrer l’importance des liens femme-société, passé-présent-futur et local-global dans la lutte pour la liberté, avec la volonté de générer plus de questions que de réponses – vous aurez compris pourquoi.

Foyer de l’humanité

Nous pourrions commencer le premier chapitre de l’aventure de la Jineolojî par trois questions fondamentales : « Qu’est-ce que l’Univers ? Qui sommes-nous ? Comment voulons-nous vivre ? ». Ce sont ces réflexions développées par Abdullah Öcalan de manière philosophique (théorique) et pragmatique (pratique) qui ont formé la base du Mouvement des femmes kurdes et de la révolution au Kurdistan. Ces questions ne sont pas nouvelles, elles sont depuis la nuit des temps au cœur de la quête de vérité et du développement des savoirs. Pourtant, elles ont perdu leur sens dans la plupart des recherches scientifiques modernes, qui sont dominées par une vision positiviste du monde, c’est-à-dire par une perception fragmentée, quantitative, mécanique et qui ouvre la voie à l’exploitation de la nature et de l’existence.

À l’aide d’argile, elle façonna les femmes à son image, puis les hommes.

Pour entrer dans la Jineolojî, il faut donc effectuer un retour aux racines, à l’aube de l’humanité, au temps de la Société Naturelle[5]. Les premières sociétés humaines étaient formées de clans qui s’organisaient de manière collective et dans lesquels chaque membre participait activement à la vie communale et à la subsistance des besoins de l’ensemble de la communauté. Les femmes, et plus particulièrement les mères, étaient le centre de la communauté. Elles étaient profondément aimées car elles étaient reconnues comme les garantes de la transmission de la vie, des savoirs, de l’équilibre social et du respect des esprits de la nature. Elles se transmettaient ce rôle social et leurs connaissances du monde de mère en fille, soutenues par leurs oncles et frères[6] qui grandissaient en partageant des valeurs permettant l’entre-aide, l’éducation, les soins, l’alimentation, la reproduction et la défense de l’ensemble de la société. Cette société fit naître la culture de la Déesse Mère[7], la Magna Mater (la Grande Mère, en latin) qui représente l’importance et l’union des forces de la femme, de la société et de la nature toute entière. Nous pouvons établir l’origine de cette culture de la manière suivante : la nature fut la première enseignante de la femme, et la femme la première enseignante de l’humanité. C’est-à-dire que l’identité des femmes se formait à partir de leur connaissance de l’univers, et que la société se formait à partir de la culture que les femmes développaient grâce à leurs connaissances. Ce sont ces liens femme-nature-univers qui sont à l’origine de notre socialisation, c’est-à-dire à l’origine de l’évolution de l’humanité et de sa construction sociale.

On retrouve aujourd’hui encore les traces de cette culture ancestrale. Dans la cosmovision du peuple aymara de l’Abya Yala[8] (la Terre Mature), la Pachamama (la Terre Mère) est la manifestation de la vie dans sa définition la plus large et unifiée. Son énergie est présente dans l’esprit de chaque pierre, plante, animal, humain… et chaque feu. Elle est l’origine de l’ensemble du vivant qu’elle représente. Elle est le Grand Tout. Dans les mythes de la tradition iroquoise, la Femme tombée du ciel, telle une météorite, est à l’origine de la création de la terre et de la vie. Aussi appelée Grand-Mère Lune, elle est à la fois l’ancêtre de l’humanité et celle des astres (notamment l’étoile-Vénus et le soleil). À la Mecque, on embrasse aujourd’hui encore la « Pierre noire » de la Kaaba. On dit que cette pierre était « tombée du ciel » à cet endroit précis pour y guider les prières d’Adam et Eve, les premiers humains dans la religion musulmane. À l’époque préislamique, c’était déjà un lieu ancien de pèlerinage, dédié au culte de trois déesses : al-Uzza (fille/étoile) – al-Lat (mère/soleil) – Manat (grand-mère/lune). Cette trinité, qui représentait les différentes étapes de la vie d’une femme et les pouvoirs qui lui étaient associés, existait dans de nombreuses cultures, comme par exemple avec les Matres ou Matronae (Matrones) gallo-romaines.

Ces dernières, comme les figures sacrées de nombreuses croyances, été représentées entourées d’un halo lumineux qui rappelle celui qui entoure la lune et le soleil. C’est ainsi, par exemple, que l’on a représenté les nombreuses apparitions de la Vierge Marie, mais aussi le pouvoir des mains miraculeuses et guérisseuses ou celles qui s’élevaient pour prier le ciel.

Grotte Cosquer, calanque de la Triperie, Marseille.

Il y a des dizaines de milliers d’années, au paléolithique, ce même halo de lumière, réalisé à base de pigments aux couleurs chaudes, entourait déjà les « mains pariétales »[9] des premières peintures rupestres, au temps où les Femmes des cavernes[10] peignaient le monde à la lueur de leur « brûloir en grès rose »[11], ancêtre des lampes à huiles. La lumière de ces lanternes d’antan se reflétait sur les parois des grottes et entourait les silhouettes des artistes d’un halo dansant, tel un théâtre d’ombres[12]. Loin des « natures mortes » de notre temps, c’est une nature vivante aux traits dynamiques qui apparaissait dans les premières fresques de l’humanité. Voici peut-être l’origine du Mythe de la caverne, dont on pourrait proposer une interprétation différente à celle de Platon, qui n’opposerait pas le monde du « dedans » et du « dehors », mais en réunirait les secrets et les vérités. Pendant des millénaires, la lumière céleste (cieux) et la flamme intérieure (terre) ne s’opposaient pas, bien au contraire. Elles étaient associées aux femmes qui physiquement et mentalement étaient capables d’unifier l’âme et le Cosmos, et de créer des liens entre l’intérieur et l’extérieur, le microcosmos et le macrocosmos, le local et le global, l’individu et le monde.

Élément essentiel pour la survie et lieu magique de socialisation, la grotte représentait alors à la fois les entrailles de la terre et le prolongement de la matrice maternelle. Elle était à la fois un lieu de vie, de protection, de réunion, d’initiation et de transmission. Le feu était considéré comme sacré de par sa grande valeur matérielle et communale à l’époque. En français par exemple, le mot « foyer », peut se référer autant à l’habitat ou à l’endroit dédié au feu, qu’à un lieu de refuge ou à un espace communal. Ainsi, pour développer notre compréhension de la réalité des femmes, nous pourrions utiliser l’image suivante – au sens propre et au sens figuré – en disant qu’il faudrait « partir en éclaireuses » et « retourner dans notre grotte », afin d’y redécouvrir l’origine de notre monde social.

Dans les années 30, le chercheur russe Piotr P. Efimenko défendait l’existence d’un « matriarcat primitif » et l’idée que la femme n’y avait pas seulement tenu un rôle social et économique, mais surtout spirituel. C’est-à-dire qu’elle était la source idéologique fondamentale, celle qui guidait la société dans ses actions et sa perception du monde. Efimenko définissait ainsi la femme : «Elle représentait à la fois la femme-maîtresse de maison, du foyer et du feu dynamique, et la femme-ancêtre à laquelle se rattache l’idée de la femme gardienne d’une puissance magique capable d’assurer le bon déroulement d’une des principales activités de subsistance – la chasse». Certainement impulsées à l’époque par le rôle d’avant-garde joué par les femmes pendant la révolution, les analyses développées en Russie autour de cette vision furent délaissées dans les années 50. C’est dans les années 70 que ces recherches furent approfondies par les mouvements féministes fleurissants d’Europe occidentale et par des chercheuses, telle que l’anthropologue lituanienne-américaine Marija Gimbutas[13].

Grâce à ces recherches, nous savons aujourd’hui que la « religion de la déesse était universelle »[14], autrement dit que la culture sociale construite autour de la femme-mère fut l’origine culturelle commune de l’humanité. Le rôle des femmes ne se limitait pas à la reproduction de l’espèce humaine, mais à un rôle de créatrice-régénératrice et de guide communal qui donnait du sens à tous les aspects de la vie, comme le montre certaines représentations macédoniennes de la Déesse à la fois mère, temple et foyer. Les Grandes Mères étaient les meneuses de la société, les leaders de l’évolution sociale. Ainsi, il est important de considérer l’idée de maternité, non pas comme un aspect limité à une dimension biologique, mais comme un système de valeurs sociales dont la mère est l’origine et qui était partagé par tous les membres de la communauté.

Avant ces recherches, l’histoire des femmes et leur rôle à l’époque de la Société Naturelle était occulté. Autrefois « sans passé et sans histoire »[15] chantaient les féministes françaises de l’époque, les femmes étaient vouées aux « clichés androcentristes de l’homme-chasseur, dominant un groupe de femelles et poursuivant indéfiniment le gros gibier », analyse Claudine Cohen. Mais le fait que « contrairement aux idées reçues, les femmes préhistoriques ont pu être techniciennes, fabricatrices et utilisatrices d’outils » amena l’image d’une « femme productive, inventive, artiste » qui inspira, sans aucun doute, la construction d’une nouvelle génération de femmes : la « femme des origines (…) née de la convergence des recherches de terrain et (…) nourries d’idéologie militante »[16]. Aussi, les débats menés par les théoriciennes féministes sont une importante base de réflexions pour les fondements de la Jineolojî. Les méthodes de recherches de la Jineolojî sont également proches de l’idée de « recherche-action » de Maria Mies, avec la perspective que la science ne doit pas avoir pour objectif l’accumulation d’informations, mais que la recherche doit avant tout être une action qui puisse influencer et transformer le quotidien des femmes, avec la « volonté de changer un statu quo insupportable vers une situation plus libératrice, plus humaine, plus heureuse ». Proche de cette vision qui cherche « une méthode pour surmonter [la] paralysie de la connaissance et pour libérer les femmes (et les hommes), ainsi que la connaissance »[17], la Jineolojî ne mène pas uniquement ses recherches pour déconstruire les discours féminicidaires qui prônent une « nature inférieure de la femme », mais cherche à proposer une nouvelle approche ontologique et sociologique de la femme et de la vie, avec la volonté de rechercher la nature de la femme à travers ses origines dans les organisations sociales les plus anciennes, les plus proches de la nature et de l’origine de la vie, afin d’impulser une transformation des mentalités et de notre société actuelle. La Jineolojî, tel un feu dynamique dans la grotte de l’histoire, a donc une portée scientifique, militante et idéologique.

Tell Halaf, près de la ville de Serê Kaniyê, Kurdistan

(site archéologique actuellement occupé par l’Etat turc).

Un monde chaleureux en équilibre

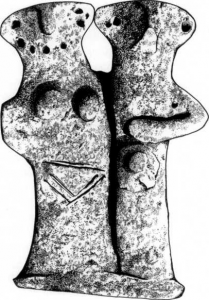

Symbolisées par des centaines de statuettes retrouvées à travers le monde, les Déesses Mères représentaient la lignée des Matriarches qui assuraient la continuité de la vie, garantissaient la survivance et symbolisaient l’Éternelle, l’Au-delà, le prolongement après la mort, la renaissance, la résurrection… de l’humanité et de la nature. Le « féminin sacré » se suffisait à lui-même, de la même manière que les femmes se suffisaient à elles-mêmes, c’est-à-dire qu’elles n’étaient pas associées ou subordonnées à un être ou à un dieu masculin. On peut voir la volonté des femmes de maintenir cette indépendance et leur statut dans la société à travers les croyances des différentes cultures de l’histoire. Comme Hestia, la déesse du feu, créatrice du foyer et de l’habitat de la mythologie grecque par exemple, jusqu’à l’époque antique, les déesses influentes ne se mariaient pas et étaient pour beaucoup représentées « sans parèdres »[18], c’est-à-dire qu’elles étaient vénérées « seules », qu’on les aimait autonomes.

Des Sœurs Junkgowa d’Australie aux Parques romaines, des Nornes nordiques aux Tridévi d’Inde, les trios de divinités féminines que l’on retrouve dans beaucoup de mythes et légendes, nous enseignent aussi que depuis des temps anciens il existait une sororité, des liens générationnels et un esprit d’organisation commun entre les femmes. Cette complicité spéciale leur a certainement permis de développer une culture qui leur était propre et dont on trouve encore les traces aujourd’hui, notamment à travers le langage, un aspect culturel fondamental et représentatif des sociétés et de son évolution. Dans le village Gundi Ruto dans la région d’Afrin au Kurdistan, par exemple, on dit que les femmes parlaient une langue qu’elles étaient les seules à connaître[20] pour « garder leurs secrets ». Aussi, cette amitié profonde entre les femmes formait certainement la base morale la plus importante au sein d’un même clan et dans les relations avec des clans voisins. Ainsi, dans beaucoup de systèmes démocratiques anciens, chaque clan avait ses représentants masculins, mais les conseils des femmes restaient les plus influents. Dans la culture iroquoise précoloniale, par exemple, les femmes disposaient d’un droit de veto lorsqu’elles estimaient que les décisions prises n’étaient pas justes, que ce soit à propos de questions internes ou des relations extérieures. Grâce à leur statut social et à leurs assemblées autonomes, les femmes sont donc longtemps restées les garantes de ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui la « lutte contre la corruption » et la « justice sociale », dont l’origine morale remonte au temps de la Société naturelle.

Il existe une période de notre histoire où les femmes étaient libres et entourées d’une communauté chaleureuse. Elles avaient du pouvoir, c’est-à-dire la force et la possibilité de tout faire, de tout réaliser et de se réunir entre-elles pour discuter des questions sociales et prendre leurs propres décisions. Elles étaient une Puissance Créatrice de la société et de sa conscience du monde. La force masculine faisait quant à elle partie intégrante de la vie. Les hommes étaient les gardiens-acteurs de l’équilibre universel physique, spirituel et social. En ce sens, la question de la masculinité, ses origines et ses évolutions, fait aussi partie des projets de recherches des différentes structures de la Jineolojî, qui invitent les hommes à participer à différents projets de formations et à des discussions communes[21].

qui représente peut-être un mariage sacré,

culture Karanovo des Balkans orientaux, 5000-4750 avant J.-C.

De la révolution à la contre-révolution

Au temps de la Société naturelle, les femmes jouaient un rôle d’avant-garde dans la société et c’est dans ce contexte qu’a eu lieu la Révolution néolithique[22] : la première grande révolution scientifique que l’humanité ait connue et qu’en Jineolojî nous considérons comme la Première révolution des femmes[23] de notre l’histoire. « Parce que les efforts de la femme, son intelligence et sa créativité étaient très forts dans de nombreux domaines de la vie, elle a créé et acquis de nombreuses valeurs matérielles et spirituelles. (…) Pour chaque moment et chaque besoin de la vie, elles ont trouvé des solutions de manière révolutionnaire. Grâce à l’esprit et au cœur de la femme, les difficultés qui plongeaient l’existence de la société dans la tension et la pression furent surmontées. »[24]. L’époque néolithique fut une révolution avant tout de la pensée et des valeurs sociales, mais aussi de la technique et des connaissances telles que l’agriculture, l’élevage, l’architecture, la médecine, l’astronomie…et la céramique : premier art du feu. Sans cette révolution, la civilisation que nous connaissons aujourd’hui n’aurait certainement jamais pu exister.

C’est en Mésopotamie, notamment sur les terres de l’actuel Kurdistan, que cette révolution eut lieu, avant de se répandre peu à peu sur toute la planète. C’est pourquoi la Jineolojî définit l’étude approfondie de l’évolution des réalités sociales au sein du « Croissant fertile » comme élément indispensable à la compréhension de l’évolution des réalités sociales et de la situation actuelle, tant d’un point de vue global que local ; en particulier l’étude de la culture et la langue kurde, l’un des peuples aux origines les plus anciennes de la région qui porte en son sein les traces des différents processus sociaux et historiques traversés.

À l’époque néolithique, il n’y avait pas de Patriarches, pas d’Hommes d’État, ni de Forces de l’Ordre. L’autorité était basée sur le respect de la sagesse des anciens et le respect de la vie. Mais peu à peu, les choses changèrent. Ou plutôt, les esprits de certains hommes commencèrent à changer. On pourrait dire que la Sournoiserie s’empara de leurs âmes. Ils souhaitaient désormais posséder tout ce que la révolution avait découvert et créé, renversant l’harmonie que les générations de Grandes Sages et leur descendance avaient établi pendant des dizaines de milliers d’années.

Nous pensons que c’est certainement une alliance entre le Chaman (éducateur et guide spirituel), le Chef de la Tribu (l’homme âgé et sage) et le Chasseur Expérimenté (fort et habile)[25] usant leur statut dans la société pour transformer les mentalités, qui marqua le début de ce processus. À l’origine du développement d’un nouvel ordre social basé sur un système hiérarchique, cette alliance de Charlatans s’institutionnalisera peu à peu pour former respectivement ce qui deviendra l’alliance des pouvoirs religieux, politique et militaire des premières grandes civilisations. La division de la société en classes ouvrit le pas à la création d’un système d’État, non plus basé sur les valeurs communales et le respect du vivant, mais sur la loi[26] de l’Homme Fort et le contrôle du vivant à des fins d’accumulation de biens et de pouvoir. Et, pour atteindre son but, l’Homme Sournois devait commencer par s’attaquer au cœur de la société : les femmes.

« Avec les attaques de l’« homme fort et sournois »[27], beaucoup de structures organisées autour de la femme (…) ont été détruites. Cet « homme fort et sournois » a mis la main sur les structures matérielles et spirituelles de la vie sociale qui avaient été développées autour de la femme, il les a peu à peu a saccagées, les a dénigrées, les a effacées de la mémoire et de l’intérêt de la société et s’est ainsi établit lui-même. C’est avec cette mentalité qu’il a créé la mythologie, la religion, la philosophie et la science au service du patriarcat, de l’état et de tous les savoirs oppressifs. Toutes les choses sacrées de la vie sociale qui avaient été développées autour des femmes ont été damnées, leurs acquis et leurs valeurs ancestrales ont été dérobés, ont été vidés de leur contenu, transformés et une nouvelle sacralité a été créé. »[28]

Comme la persécution de Kreeh (Lune) par Kreen (Soleil) dans le mythe du peuple Selk’nam/Ona[29], par exemple, il existe dans les mythes de cultures différentes les traces de ce processus historique qui se développa de manière différente selon les territoires et les époques. Dans certains récits mythologiques, ces attaques menèrent jusqu’à l’assassinat de la déesse marquant le début d’une violence systématique contre la femme-mère, sa culture et son système sociale. Pour décrire cette Première rupture sexuelle de l’histoire dans la culture mésopotamienne, nous nous référons au mythe caractéristique de la civilisation babylonienne du matricide de Tiamat par Marduk, qui représente la portée dévastatrice de la domination de l’homme sur la femme : l’établissement du patriarcat. On retrouve cet assassinat plus tard dans la tragédie grecque d’Eschyle qui narre le matricide commis par Oreste, par exemple.

Cet homme nouveau, celui que les hommes politiques et scientifiques aiment appeler l’« Homme Civilisé », était celui d’une contre-révolution qui plongea peu à peu l’humanité dans l’esclavage et les guerres. La femme devint la première colonie de l’humanité et avec elle toute personne ou tout peuple qui prétendait résister au nouveau pouvoir hiérarchique de l’Homme Dominant. Ainsi, par exemple, dans l’épopée acadienne, Gilgamesh et Enkidu tuèrent le Taureau Céleste envoyé par la déesse Ishtar ; et dans le conte ancestral andin, l’Inca coupa la tête (cime) du Monts Mururata qui prétendait défendre sa Mama Pacha contre le Dieu Soleil. Aussi, dans certaines de cultures, nous pouvons observer un processus de division du monde : la lumière (les cieux divins) devint un attribut masculin avec souvent une connotation positive, celui du paradis à atteindre, en opposition à l’obscurité (les profondeurs maudites) attribuée souvent de manière péjorative et monstrueuse à la femme, celle d’un enfer dangereux à éviter à tout prix, voire même à détruire.

Au fil du temps, cet Homme Fort imposa progressivement sa souveraineté à travers l’exploitation systématique de la nature et du corps des femmes ; la colonisation des esprits par la création de nouveaux mythes et systèmes de pensées sexistes ; le vol et le monopole de l’économie et des connaissances des femmes. C’est aussi dans ce contexte que de nouvelles institutions telles que le mariage et la famille patriarcale furent établies, c’est-à-dire que la mère et la fille perdirent peu à peu leur statut, au profit du père et du fils.

Le « matri-clan »[30] fut alors systématiquement attaqué par les nouvelles dynasties despotiques basées sur la lignée paternelle. Peu à peu, les femmes furent séparées les unes des autres et opposées les unes aux autres, et la Sainte trinité des déesses changea de visages, comme le montre, par exemple, la triade de Zeus (force suprême qui règne sur l’Olympe) entouré de sa femme Héra (jalouse et offensive) et de sa fille Athéna. Née du front de Zeus, de la raison de l’homme-dieu, cette dernière avait soutenu le féminicide de Médusa[31] et avait défendu le matricide d’Oreste en déclarant : « Je n’ai pas de mère à qui je doive la vie ; ce que je favorise partout c’est le sexe viril… Je suis complètement pour la cause du père ». Au fil des changements sociaux, les déesses (à l’image des femmes) seront assimilées et rendues parfois complices des crimes des dieux, ou alors assassinées, violées, kidnappées, vendues, forcées au mariage…parfois bannies, trouvant alors refuge dans les profondeurs de la terre, mais cette fois pour échapper au châtiment divin. Tel fut le destin de la grande Lilith[32].

Les attaques continuèrent avec pour but de rendre les femmes passives, jusqu’à ce que l’héritage culturel et social de leurs aînées leur soit totalement refusé et nié. Ce processus historique constitue une Seconde rupture sexuelle, dans laquelle les déesses finiront par disparaître au profit d’un dieu unique et omnipotent. Dans ce nouveau monde presque exclusivement masculinisé, les prophétesses et les disciples féminines[33] seront reléguées à un second plan, voire complètement invisibilisées, au profit des disciples et grands prophètes masculins des religions monothéistes de la tradition abrahamique[34].

On peut voir clairement ce changement de linéarité dans les représentations de la culture chrétienne qui montre Saint Anne[35] (la grand-mère des origines) tenant la Vierge Marie[36] (l’ancienne mère rebelle) dans ses bras qui, elle, tient dans ses bras un fils, Jésus. On imagine cette dernière l’éduquant honnête et brave pour qu’il lutte afin de rétablir la justice, mais elle sera réduite à un rôle complètement passif dans la narration religieuse patriarcale. Dans la péninsule arabique, c’est à l’époque islamique qu’Allah prit la place de l’ancienne al-Lat. Aussi, Āmina bint Wahb, la mère du prophète qui avait vécue à l’époque préislamique est très peu mentionnée dans la culture musulmane et sa tombe fut même détruite par l’état saoudien en 1998.

La mentalité sexiste de la lignée paternelle et l’alliance « Père – Fils – Saint-Esprit » finira par exclure totalement les femmes de l’espace divin, les forçant ainsi à la soumission dans la vie terrestre. La Grande Créatrice devint une simple « procréatrice » dominée par son mari, une machine à « enfanter dans la douleur »[37], une esclave sans droits qu’on peut exploiter jusqu’à la moelle. Transformée en épouse passive, enchaînée, sans flamme et sans vie, la femme était désormais enfermée dans le froid d’une solitude et d’une violence à glacer le sang.

La civilisation transforma le monde en une grande pyramide et ceux qui souhaitaient régner au sommet s’entre-tuèrent et entraînèrent leur peuple dans les plus grandes dérives pour étendre leur empire. À l’époque sumérienne, « l’étage supérieur de la ziggourat est la première maison de dieu, avant le panthéon, l’église, la synagogue, la mosquée et l’université », analyse Abdullah Öcalan en montrant que les différents systèmes de pensée dominants qui ont été développés tout au long de l’histoire, sont liés aux mêmes structures de pouvoir, avec pour but l’asservissement des femmes et de la société.

À l’époque de la Modernité Capitaliste qui est la nôtre, Dieu et ses prêtres finirent finalement par tomber du haut de leur clocher, remplacés par l’Argent placé en Bourse de l’Homme Bourgeois et de ses armées de scientifiques, qui regardent le monde du haut de leurs gratte-ciel en imposant leur science « positiviste » comme une nouvelle religion qui détruit toute la magie de notre monde. C’est lui qui mène la danse maintenant. Sans aucune pitié pour l’énergie des Feux sauvages, il enrôle les jeunes et fait marcher les humains en cadence, détruisant tout sur leur passage. Et, au milieu de ce désastre, les femmes ne sont plus qu’une marchandise, des travailleuses bonnes à exploiter et les prisonnières d’« un pouvoir sexiste qui s’étend jusqu’aux zones les plus intimes, transformant les femmes en objets par le biais de l’industrie du sexe, torturant toutes les couches de la société et exaltant le machisme le plus extrême, de façon vertigineuse et intense, comme dans aucune autre période historique »[38], analyse Abdullah Öcalan.

« [Fille d’ouvrier], pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes ça vient au monde : chair à guignon. Ébouriffée, suçant son pouce, jamais lavée, comme un vrai champignon ça pousse : chair à pavé. A quinze ans, ça rentre à l’usine, sans éventail. Du matin au soir ça turbine : chair à travail. Fleur des fortifs, ça s’étiole quand c’est girond, dans un guet-apens ça se viole : chair à patrons. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent, alors ça rentre en brasserie : chair à clients. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir, pour deux francs ça fait la culbute : chair à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin, ça va s’inscrire à la police : chair à roussins ; ou bien sans carte ça travaille dans sa maison, alors ça se fout sur la paille : chair à prison. D’un mal lent souffrant le supplice, vieux et tremblant. Ça va geindre dans un hospice : chair à savants. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel, quand c’est crevé ça se découpe : chair à scalpel. Patrons ! Tas d’Héliogabales, d’effroi saisis. Quand vous tomberez sous nos balles : chair à fusils. »[39]

Mais la Civilisation Dominante, autoritaire, contre-révolutionnaire, celle des empires esclavagistes, des royaumes féodaux et des États-Nations libéraux et fascistes ne s’est pas répandue si facilement. Elle se heurte, depuis toujours, aux valeurs de la Civilisation Démocratique, révolutionnaire, c’est-à-dire à tous les peuples, confédérations et mouvements qui s’organisent et résistent depuis plus de 5000 ans. Portant en son sein le projet d’une Modernité Démocratique inspirée par Abdullah Öcalan, la Jineolojî cherche à réaliser la Troisième rupture sexuelle qui pourrait changer une nouvelle fois le cours de l’histoire, mais cette fois en faveur des femmes, à travers la construction d’une société libérée de toute forme de sexisme et de rapports de domination. Pour cela, il nous faut étudier et analyser les différents processus d’annihilation des connaissances et du statut social des Sages Femmes qui résistèrent dans le développement historique qui mena à la Modernité Capitaliste, puis nous mettre en quête pour raviver les flammes survivantes de cette résistance et construire notre approche révolutionnaire.

– – –

Notes :

[1]Traduit de l’espagnol, extrait du Tome I de la biographie de Sakine Cansiz, Toda mi vida fue una lucha, Descontrol Editorial, 2020.

[2]Institut Andrea Wolf, Mujer, Vida, Libertad. Desde el corazón del movimiento de las mujeres libres de Kurdistán, Descontrol Editorial, 2020.

[3]« Avant d’être assassinée, Sakine était déjà une légende vivante », disent ses camarades.

[4]Abdullah Öcalan, Manîfestoya şaristaniya demokratîk : Pirsgirêka kurd û çareseriya neteweya demokratîk, (Volume V), Weşanên Mezopotamyayê, 2018.

[5]Nous utilisons le terme Société Naturelle employé par Abdullah Öcalan pour désigner la période des origines de la société humaine. Cette période pré-civilisationnelle est souvent définie à tort de « pré-historique » par les historiens occidentaux, alors qu’elle représente en réalité 99% de l’histoire de l’humanité.

[6]La figure du père ou d’époux n’existait pas à l’époque, ou alors n’avait pas le même statut que celui attribué plus tard dans les sociétés patriarcales.

[7]Donna Read, documentaire Sur les traces de la déesse (titre original Goddess Remembered), www.onf.ca, 1990.

[8]Terme de la culture aymara pour se référer au continent américain et aujourd’hui utilisé par de nombreuses communautés indigènes et activistes anticoloniales qui refusent d’utiliser les noms donnés aux différents lieux et territoires par les colonisateurs.

[9]Technique qui consistait à poser sa main sur la roche et d’en révéler le contour en soufflant par-dessus avec des pigments, comme une sorte de pochoir naturel. Les pigments étaient souvent fabriqués à l’aide d’eau et de liquides corporels tels que la salive, le sang ou l’urine, chauffés dans le feu pour en déterminer la couleur, souvent du rouge ou des couleurs chaudes, mais aussi du noir créé à partir de la calcination de morceaux de bois. Plusieurs chercheurs et chercheuses affirment que ces empreintes et autres fresques ou sculptures de l’époque ont été façonnées en majorité par des femmes et que la lumière jouait un rôle fondamental dans la réalisation de leur art (voir notes ci-après). On retrouve ces mains pariétales, par exemple, dans les grottes paléolithiques d’El Castillo en Espagne et du Pech Merle (Lot) en France, mais il en existe de plus anciennes encore notamment celles trouvées dans la grotte Leang Timpuseng sur l’île de Sulawesi en Indonésie, datant de plus de 40 000 ans.

[10]L’art rupestre et les rôles de la femme au Paléolithique, Claudine Cohen, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, PAPERS Valcamonica Symposium, 2007.

[11]Objet précieux retrouvé dans la grotte de Lascaux (Montignac, Dordogne). Description : Lampe brûloir, dimension : H. 10,6 cm ; L. 22,4 cm ; P. 3,2 cm, matériaux : grès rose, technique : sculpture, datation : Paléolithique supérieur, Madgalénien, vers 18000 av. J.-C., lieu de conservation : Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale, en dépôt aux Eyzies-de-Tayac, musée national de Préhistoire.

[12]Le rôle de la lumière dans l’art des grottes au Paléolithique supérieur, Marc Groenen, Université Libre de Bruxelles, 2016.

[13]Marija Gimbutas, Le langage de la déesse, Éditions des femmes-Antoinette Fouque, 2006

[14]Présentation de Marija Gimbutas, “The world of the Goddess”, dans le cadre du programme télévisé Transformations of Myth through Time avec Joseph Campbell, produit par William Free, 1996.

[15]Paroles de l’Hymne du Mouvement de Libération des femmes de 1971.

[16]L’art rupestre et les rôles de la femme au Paléolithique, Claudine Cohen, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, PAPERS Valcamonica Symposium, 2007.

[17]Liberating Women, Liberating Knowledge: Reflections On Two Decades Of Feminist Action Research, Maria Mies.

[18]Le culte des divinités féminines en Gaule Belgique et dans les Germanies sous le Haut-Empire romain, Ferlut Audrey, Doctorat d’Histoire – Histoire religieuse, politique et culturelle, Université de Lyon, 2011.

[19]La déesse Vesta fait également échos à la place importante du feu dans les livres sacrés zoroastriens, Avesta.

[20]Belgeyên 1. Konferansa Jineolojî ya Bakurê Suriyê (Documents de la première conférence de Jineolojî du nord de la Syrie), publications de l’Académie de Jineolojî, 2019.

[21]Voir brochure Killing and transforming the dominant man, Institut Andrea Wolf, jineoloji.eu/en, 2020.

[22]Ainsi fut-elle nommée par l’archéologue australien Vere Gordon Childe en 1925. La révolution de l’« âge de la pierre nouvelle » commença en 8000 av. J.-C environ dans le Croissant fertile au Proche-Orient.

[23]Abdullah Öcalan, Libérer la vie : la révolution de la femme, International Initiative Edition, 2013.

[24]Destpêkek ji bo Jineolojiyê, Weşanên Akademiya Jineolojî, 2015.

[25]Abdullah Öcalan, Manifeste pour une civilisation démocratique, Civilisation : L’ère des dieux masqués et des rois déguisés, Volume I, Éditions du Croquant, 2020.

[26]Le « Code de Hammourabi » babylonien, par exemple, gravé sur une stèle datant de 1750 avant J-C., fut établit en ces termes.

[27]Abdullah Öcalan, Manîfestoya Şaristaniya Demokratîk, Şaristaniya Kapîtalîst : Serdema Qralên Tazî û Xwedayên Bêmaske, Pirtûka Duyemîn, Weşanên Mezopotamyayê, 2010.

[28]Destpêkek ji bo Jineolojiyê, Weşanên Akademiya Jineolojî, 2015.

[29]Peuple originaire de la Grande île de la terre de feu dans le sud de l’actuelle Patagonie (Argentine-Chile), aujourd’hui décimé à cause du processus de colonisation de l’Amérique.

[30] C’est comme ça qu’Heide Goettner-Abendroth nomme l’idée du clan matriarcal, c’est-à-dire un clan initié, créé et dirigé par des femmes et dont les membres sont déterminés par la descendance matrilinéaire d’un ancêtre commun.

[31]Son ancienne prêtresse qu’elle punit pour avoir « perdu son honneur » alors que celle-ci avait été violée par Poséidon.

[32] Lilith et Ishtar-Inanna sont souvent désignées comme l’évolution de la même déesse dans la tradition et mythologie mésopotamienne. Lilith est aussi dans la tradition monothéiste la première femme créée en même temps et égale à Adam, qui fut ensuite bannie du paradis pour ne pas vouloir se résoudre à accepter la domination de ce dernier.

[33]Telles que Myriam qui sauva Moïse et son peuple, Marie-Madeleine qui accompagnait Jésus ou Khadija la première épouse qui inspira Mahomet par exemple.

[34]Le judaïsme, le christianisme et l’Islam, basés principalement sur une réécriture des anciens mythes moyen-orientaux.

[35] Avant les religions monothéistes, dans de nombreuses cultures la déesse-mère porte le nom d’Anahita, Anu, Anat, Anna, Anne, Anna Parenna, Inanna, Dana, Danu…

[36] Marie vient certainement du grec ancien Μαρία / Maria,’Μαρίαμ / Mariam en araméen ancien (vers 1000 avant J.C.), et Miryām en hébreu. Avant la mère de Jésus, dans l’Ancien Testament, la prophétesse Marie / Myriam apparaît comme la sœur de Moïse, connue pour son courage et son esprit de rébellion. Certain affirme que son nom viendrait de mer ou mar qui signifie aimer en ancien égyptien et se réfèrent également à la racine sémitique probable *mrd- (se rebeller). Marie / Maryam pourrait donc signifier celle qui aime et se rebelle, ou celle que l’on aime pour sa rébellion. Le culte de la Vierge Marie, dans sa dimension populaire, peut-être traduit comme la résistance et la survivance des anciennes divinités féminines.

[37]La Bible, [Genèse 3:16]

[38]Abdullah Öcalan, Manifiesto por una civilización democrática, Civilización capitalista : La era de los dioses sin máscara y los reyes desnudos, Tome II, Descontrol Editorial, 2017

[39]Fille d’ouvriers est une chanson qui traite de la réalité des femmes de la classe ouvrière. Elle fut écrite par Jules Jouy en 1898, sur une musique de Gustave Goublier, chef d’orchestre à l’Eldorado puis aux Folies Bergère.

Sarah Marcha, membre de l’Institut Andrea Wolf, hiver 2020.