Dieser Artikel war ursprünglich ein Vortrag, der vom Jineolojî-Komitee Europa und dem Jineolojî-Komitee Deutschland gemeinsam gehalten wurde. Er gibt einen Einblick darein, wie die Jineolojî entstand und welche Ziele sie verfolgt, erläutert Kritiken an der positivistischen Wissenschaft, um dann alternatives, dekoloniales und indigenes Wissen, Wissenschaft und Methodik vorzustellen.

Welche Gründe gibt es für die Entwicklung der Jineolojî? Warum gibt es diese Frauenwissenschaft? Warum gibt es den Vorschlag der Jineolojî und was möchte Jineolojî erreichen? Wir möchten die Gesellschaft verändern, große soziale Transformationen bewirken, wir möchten eine Revolution machen. Wir müssen die Probleme der Gesellschaft verstehen, um einen guten politischen Vorschlag machen zu können. Doch wie können wir einen zutreffenden politischen Vorschlag entsprechend der bestehenden Probleme machen? Wie können wir die Probleme lösen?

Dafür müssen wir dorthin zurückgehen, wo die Probleme angefangen haben. Die Gesellschaft befindet sich in einem kapitalistisch-patriarchalen System, das wir überwinden müssen. Wir müssen zurückgehen zu dem Punkt, als wir die Freiheit verloren haben. Das war der Übergang von der natürlichen Gesellschaft zu Sklaverei, Klassen- und patriarchaler Gesellschaft. Die Frau war die erste Kolonie. Mit der Erniedrigung und Unterwerfung der Frau haben Herrschaftsverhältnisse ihren Anfang genommen. Deshalb muss eine Lösung der Probleme mit der Befreiung der Frau beginnen. Wir brauchen eine Frauenrevolution.

Wir müssen unser Denken fokussieren. Unsere Lösungen müssen auf die Frauenbefreiungsperspektive fokussieren. Diese Perspektive brauchen wir auch, um alle anderen Probleme der Gesellschaft zu lösen.

Mit diesem Verständnis wurde es notwendig, eine intellektuell-theoretische Analyseform, eine Methodologie für die Freiheitsbewegung in Kurdistan und die Revolution zu haben. Diese muss eine Forschung und Interpretation unterstützen, wie wir in die gegenwärtige Situation geraten sind, wie wir richtige Antworten darauf geben und Alternativen aufzeigen können. Was ist die moderne Wissenschaft anderes als ein Wissenssystem der Herrschaft, die dem Herrschaftserhalt dient? Deshalb müssen wir Wissenschaft so neu definieren, dass es die notwendigen Veränderungsprozesse unterstützt. Wissenschaft muss mit dem Wissen der Gesellschaft verbunden werden, vor allem mit dem Wissen der Frauen und der unterdrückten Völker, die keinen Platz in der Gestaltung der modernen Wissenschaftsgeschichte hatten. So kommt es zum Namen Jineolojî.

„Jin“ bedeutet „Frau“ und auch „Leben“ (kurd. jiyan). „-logie“ (lat. logos) meint ein System von Wissen oder das in einer systematischen Weise angehäufte Wissen in der Gesellschaft. Das Ziel der Jineolojî ist, die Frauenrevolution durch die Befreiung der Frau und die Befreiung der ganzen Gesellschaft zu erreichen. Dafür müssen wir neu definieren, was tatsächlich Frau bedeutet. Ist es etwa die patriarchale Frau dieser Gesellschaft? Wie erreichen wir die wahre Frau als eine gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Gesamtheit/Einheit der Geschichte? Deshalb gehen wir von den Erfahrungen der Gesellschaften aus, von natürlichen und matriarchalen Gesellschaften, um herauszufinden, wie die Identitäten von Frauen durch die patriarchale Mentalität in der Geschichte geformt wurden. Damit wir erkennen können, was nicht zu uns gehört, wie wir leben möchten und wie wir sein möchten. Während wir das tun, finden wir auch heraus, was der wahre Mann ist, entgegen dem Verständnis, das Maskulinität und Patriarchat vorgeben. Was Jineolojî schließlich erreichen möchte mit den Forschungen und diesen Infragestellungen der Geschlechterverständnisse, ist das Selbstsein (kurd. xwebûn) von uns allen zu finden. Es geht darum, Wir-Selbst sein zu können und uns selbst zu definieren, und das verbunden mit der Gesellschaft, eingebunden in Beziehungen, die frei von Dominanz sind.

Hab ihr schon vom Konzept des Hevjiyana Azad (dt. Zusammenleben in Freiheit) gehört? Es geht darum, wie wir eine Harmonie in der Gesellschaft und in der Welt erreichen. Darum, wie wir unsere Beziehungen in der Gesellschaft neugestalten/rekonstruieren, so dass diese die Dominanz- und Machtbeziehungen überwinden. Dafür sehen wir die Jineolojî als eine Grundlage, denn das Hauptproblem sind die beherrschenden Beziehungen zwischen Frauen und Männern, so wie das Patriarchat diese beiden binären Geschlechter definiert hat. Und es prägt alle anderen Beziehungen in der Gesellschaft, wie auch zwischen Gesellschaft und Natur und so weiter.

Ein weiteres Ziel der Jineolojî ist die Revolutionierung der (Forschungs-) Methoden/Methodologien, denn für die Revolution brauchen wir diese. Wir brauchen eine Revolution des Wissens und deshalb eine wissenschaftliche Revolution. Wir werden die Wissenschaftskritik erläutern, die wir brauchen, denn wir haben eine Kritik an den Methoden der bestehenden Wissenschaften, die mit den Herrschaftsverhältnissen im Einklang sind.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass es problematisch ist, wenn revolutionäre Bewegungen – gerade auch in Europa war/ist das so – ihre ideologischen Konzepte von den Problemen in der Gesellschaft ablösen. Es braucht ein Verständnis der gesellschaftlichen Probleme. Wenn eine Ideologie sich nicht kontinuierlich entsprechend der Lebenspraxis der Gesellschaft und der bestehenden Probleme weiterentwickelt, führt das zu Dogmatismus. Die Freiheitsbewegungen werden steckenbleiben und nicht in der Lage sein, Alternativen zu den drängenden Problemen anzubieten. Deshalb ist eines der Ziele der Jineolojî, die Verbindung zwischen Wissen, Soziologie/gesellschaftlicher Forschung und ideologischen Konzepten zu schaffen, indem die Wissenschaften revolutioniert und neue wissenschaftliche Perspektiven definiert werden. Mit einer solchen Forschungspraxis füttern und erneuern wir die Ideologie, so dass Bewegungen ideologische Angebote in der Revolution machen können.

In der kurdischen Freiheitsbewegung können wir das sehr klar beobachten. Abdullah Öcalan, der von der ideologischen Ausrichtung des Marxismus-Leninismus einen Paradigmenwechsel bewirkt hat, ist das beste Beispiel. Er ging dabei von eigenen Forschungen aus, von dem Wissen, dass er erhalten hat, indem er nach seinen eigenen Wurzeln gefragt hat, in seiner eigenen Familie, seiner eigenen Gesellschaft. Klar, da waren patriarchale Gesellschaftsverhältnisse. Was ist die Rolle der Frau? All die Forschungen, auch alle persönlichen Analysen und das Verständnis von Familie zu verbinden, führte dazu, dass die Ideologie in Teilen erneuert werden musste. Er kam zu dem Schluss, dass das, was wir benötigen, nicht zu erreichen ist, indem wir an der Idee festhalten, einen Staat aufzubauen. Denn wir erkennen, dass das Hauptproblem in den patriarchalen Beziehungen und der Unterdrückung der Frau liegt. Der derzeitige Status der Gesellschaft basiert darauf. Ohne dieses Problem zu lösen werden wir keine freie Gesellschaft erreichen.

Diese Forschung von Öcalan und später den Mitgliedern der Freiheitsbewegung hat das Paradigma verändert. Es ist das beste Beispiel, was theoretische Analysen und Umgang mit Wissen in Bezug auf Veränderungen meint und um ideologisches Denken entsprechend der wirklichen Situation zu erneuern. Und das ist das Ziel der Jineolojî.

Auch wir als Internationalist_innen in Europa sehen, dass wir eine bedeutende Rolle beim gemeinsamen Aufbau der Jineolojî einnehmen können und damit unsere Kämpfe, unsere Ideologien und Prozesse wieder stärken.

Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt der Jineolojî. Jineolojî wird als eine eigene Methode der Selbstverteidigung verstanden. Selbstverteidigung ist wirklich sehr wichtig. Wir wollen eine Frauenrevolution erreichen und dafür eine wissenschaftliche Revolution. Doch wie verteidigen wir uns fortwährend gegen die Angriffe des Systems, vor allem auch die psychologischen? Wo waren Fehler in der Vergangenheit, die verhinderten, dass die Träume und angestrebten Ideen der Revolution nicht verwirklicht werden konnten? Diese Verteidigung ist nicht nur ein konkret materielles Projekt, sondern die Frage danach, wo wir bisher mit unserer Geisteshaltung, unsere Mentalität, im Alltäglichen unseres Lebens, das System nicht überwinden konnten. Also mit der Jineolojî möchten wir diese Werkzeuge und diesen Boden entwickeln für eine neue Militanz, eine militante, kämpferische Persönlichkeit und Lebensweise. Das ist selbstverständlich zuerst auf die Frauen gerichtet. Wie können wir eine neue militante (kämpferische und klare) Haltung in der Frau entwickeln, eine neue Mentalität, eine neue Perspektive, die wirklich über die Fehler hinwegkommen kann, so dass wir nicht mehr durch Liberalismus und Patriarchat im System assimiliert werden. Jineolojî kann Werkzeuge, Verständnisse, Gründe und Perspektiven bieten, die uns stärken, um in jedem Moment unseres Lebens, in jedem Bereich, standfest zu sein, um uns dem, wie uns das System angreift, entgegenstellen zu können. Wenn wir zur Arbeit gehen, wenn wir Organisierungsarbeit machen, in unseren Familienbeziehungen, mit Freund_innen. Dafür analysieren wir die feministischen Bewegungen, die Frauenbewegungen, alle revolutionären Bewegungen. Es gibt Kritik an den feministischen Bewegungen. Denn wie können wir das Positive an diesen Bewegungen schätzen, wenn es ihnen doch nicht gelingt, eine Alternative für die Gesellschaft zu entwickeln? Insbesondere in der Frage der militanten Haltung, ein freies Leben im Tagtäglichen wieder zu schaffen.

Die Aufgabe der Jineolojî in der Frauenrevolution des 21. Jahrhunderts ist es, die kulturelle Basis und die theoretische sowie wissenschaftliche Einrahmung der Revolution zu entwickeln und zwar basierend auf den Prinzipien der Frauenbefreiung, der historischen Analyse des Widerstandes und der Befreiung der Frau, der Analyse der gegenwärtigen Situation der Frauenbewegung und ihrer Möglichkeiten, einer Analyse der Probleme der Gesellschaft, die durch das Patriarchat und durch Kapitalismus verursacht sind. Auf dieser Grundlage formuliert sie Vorschläge für konkrete Alternativen und Lösungen.

Bevor wir im Weiteren zu Methodologien und Methoden referieren, wollten wir mit dem Gesagten erneut ein Fundament geben zu den Zielen der Jineolojî, um Jineolojî nicht nur als ein Werkzeug anzusehen, sondern als ein umfassendes Rahmenwerk für Wissen – zur Veränderung der Mentalität und um eine Revolution zu verwirklichen. Nun steigen wir spezifischer in Methodologie und in die Kritik an positivistischer Wissenschaft und Wissensregimen ein.

Kritik positivistischer Wissenschaft

Ich fange an mit der Kritik der positivistischen Wissenschaft und dem Objektivitätsbegriff. Dann gehe ich über zu Ideen für feministische und für dekoloniale Methodologien und Forschung. Es sind insbesondere Indigene Methodologien (Indigenous Methodologies) und bestimmte feministische Methodenverständnisse, konkret die Postulate feministischer Forschung von Maria Mies, die sich in vielem mit den Vorschlägen von Abdullah Öcalan decken und eine große Nähe zu dem aufweisen, was als Jineolojî entwickelt wird.

Das, was wir unter akademischem Wissen und Wissenschaft verstehen, ist in der Regel diese positivistische Wissenschaft. Die ist auch innerhalb der akademischen Welt schon viel kritisiert und auch viel in Frage gestellt worden. Trotzdem ist sie aber weiterhin die Grundlage vor allem für die Grundlagenausbildung in Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens, die alle, die ein Studium machen, durchlaufen. Oder es wird schon in der Schule vermittelt. Also das Verständnis davon, was ein richtiger Weg zu Wahrheit, zu gutem Wissen, zu objektivem Wissen ist. Deshalb ist eigentlich der Kern von dem, was Wissenschaft macht, was diese als Fundament der Autorität der Wissenschaft begreift, nach wie vor die positivistische Herangehensweise an Wissensproduktion. Damit ist das Denken verbunden, dass wir Fakten brauchen, überprüfte Fakten. Diese Autorität kennen wir auch, wenn beansprucht wird: „jetzt haben wir hier die Fakten, das ist wissenschaftlich und so schon fast unhinterfragbar.“ Wie funktioniert das? Was ist eigentlich gemeint mit positivistisch? Dieser Begriff beinhaltet, dass etwas abbildbar ist vor einem Hintergrund, also sich vom Hintergrund abhebt. Es ist abgrenzbar, beschreibbar oder auch wahrnehmbar, zumindest sinnlich mit den Augen wahrnehmbar oder messbar. Messbarkeit und letztlich auch oft die Möglichkeit, diese in Zahlen, auf jeden Fall in klar abgrenzbaren Begriffen und Kategorien auszudrücken, ist wichtig für positivistisches Wissen. Die Realität, das komplexe Leben, muss dafür zerteilt werden in kleine Einheiten, die sich eben beschreiben und messen lassen.

„Gutes wissenschaftliches Vorgehen“ bedeutet demnach zu reduzieren. Eine Variable oder ein Element wird isoliert, um dieses isolierte Element möglichst unbeeinflusst darstellen zu können. Es soll die Wirkung einzelner Elemente gemessen werden, in der Regel in einfachen Ursache-Wirkungsverhältnissen. Also, wenn ich das und das zusammenfüge, was kommt dann heraus? Daraus können dann einfache Sätze oder Gesetze, Naturgesetze, aber auch sozialwissenschaftliche „Gesetze“ formuliert werden. Die Sozialwissenschaft orientiert sich dabei an den Prinzipien der Naturwissenschaft. Es ist ein Grundprinzip, Wissen in immer kleinere Bestandteile zu zerteilen, zunächst auch in verschiedene Wissensgebiete. Es gibt zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaft, die sich eben mit den wirtschaftlichen Fragen beschäftigt, aber abgegrenzt von der Soziologie, die sich mit den gesellschaftlichen Fragen befasst. Soziologie ist wieder abgegrenzt – im Grunde genommen in einer rassistischen Unterteilung – von der Ethnologie, die sich mit den nichteuropäischen Gesellschaften beschäftigt. Damit wird nochmal eine zerteilende Ungleichheit gemacht. Und so werden Wissensgebiete immer weiter unterteilt. In den Disziplinen gibt es dann wieder Spezialisierungsgebiete, aber auch innerhalb dieser, bei den Fragen, die bearbeitet werden, wird alles zerteilt, um es analysieren zu können. Es soll möglichst isoliert werden in vermeintlich unbeeinflusste Elemente. Letztendlich ist gar nicht gewollt, die Komplexität dabei zu haben, in der das Leben stattfindet.

Eine Möglichkeit, einen Weg um diese klar definierten Begriffe zu entwickeln, die voneinander abgegrenzt werden können, um die Welt dann zu beschreiben, ist ein Denken in dichotomen Begrifflichkeiten. Es wird in vereinfachten Kategorien gearbeitet, wie ein Schwarz-Weiß-Schema: entweder schwarz, oder weiß. Es ist voneinander abgrenzbar und steht in der Regel in einer hierarchischen Ordnung. Eines wird herabgesetzt und das andere wird als überlegen betrachtet. So gibt es gut und böse, Mann und Frau, Zivilisation und Barbarei, rational und irrational. Rational ist das gute Faktenwissen, irrational ist das Subjektive, das Emotionale – und die Frau: das Abgewertete wird mit Frau in Verbindung gebracht. Öffentlich – privat ist eine andere dichotome Einteilung. Damit wird die Vielfalt an Formen, die es gibt, reduziert. Die vielfältigen, bestehenden Wechselwirkungen werden auf ein einfaches hierarchisches Gegenüber vereinfacht.

Es gibt bestimmte Kriterien (sogenannte Gütekriterien) für wissenschaftliches Arbeiten, die dafür leitend sind, dass diese positivistische Form des Faktenwissen produziert und „Objektivität des Wissens“ gewährleistet wird. Es geht um Kriterien, die regeln, was gute Wissenschaft ausmacht, wie auf wissenschaftliche Weise Wissen produziert wird. Diese fordern das Isolieren von Elementen. Ich als Forscherin muss distanziert bleiben von dem, was ich beforsche. Ich darf mich nicht involvieren, darf nicht subjektiv beteiligt sein, darf nicht irgendeine Emotion, Empathie oder irgendeine Beziehung zu dem haben, was ich beforsche. Ich darf nicht in Beziehung gehen. Genau genommen darf ich eigentlich gar nicht vorkommen. Dieses Prinzip der Nicht-Involviertheit, der Neutralität, wird sehr hoch gehalten. Ein Einfluss der forschenden Person wird als Störfaktor verstanden und diese Störung muss eliminiert oder kontrolliert werden. Deswegen wird das Experiment als die Reinform wissenschaftlicher Forschungsmethoden verstanden. Beim Experiment wird eine Versuchsanordnung geschaffen, die möglichst steril, also unbeeinflusst ist und isolierte Elemente in Verbindung bringt, ohne dass Störfaktoren hineinwirken. In einem ganz künstlichen Rahmen wird geprüft wie ein Faktor mit einem anderen Faktor zusammenwirkt. Aus der Naturwissenschaft kommend wird dieses Methodenverständnis auch in sozialwissenschaftliche Forschungsfelder übernommen und angepasst.

Um das Problem dieser Methode verständlich zu machen, gebe ich ein Beispiel: Bei der Prüfung der Heilwirkung von Pflanzen werden einzelne Wirkstoffe, die in der Pflanze vorkommen, isoliert und einzeln getestet. Oft ist es so, dass dann keine Heilwirkung festgestellt werden kann. Wissenschaftlich nachweisbar hat die Pflanze keine Heilwirkung. Dennoch wissen wir aus Überlieferung und aus Erfahrung, dass diese Pflanze eine bestimmte hilfreiche Wirkung hat. Jede Pflanze ist komplex und die Prüfung einzelner Stoffe, die bekannt sind und isoliert werden, kann diese Komplexität und Macht zu heilen, nicht nachvollziehen.

Das zeigt, wie Wissenschaft arbeitet und was es bedeutet, das Leben aus der Forschungsmethodologie herauszunehmen, erstmal zu zerstören, analytisch zu zerteilen und einzelne Elemente isoliert zu untersuchen. Das gilt als gutes, überprüftes Faktenwissen, als „objektives Wissen“, aber genau das, was die Natur, was das komplexe, verbundene Leben kann, das kann diese Wissenschaft nicht erfassen. Das zeigt auch nochmal, dass diese Wissenschaft, diese Methoden, keine Antworten liefern (können) auf die eigentlichen Probleme. Betrachten wir die Weltpolitik, die zentralen Probleme von Sicherheit, von sicherem Leben für alle Menschen – dass keine Kriege bestehen oder dass ansonsten die Menschen gut versorgt sind – dann sehen wir, dass diese grundlegenden Probleme einfach nicht gelöst sind. Auch in der Wissenschaft wird festgestellt, dass Wissenschaftler_innen keinen Weg haben, das zu beantworten. Die bestehenden wissenschaftsinternen Versuche bleiben sehr begrenzt. Es geht bei den wissenschaftlich verankerten Methoden immer darum, Dinge zu kontrollieren. Ich kontrolliere die Variablen meiner Forschung, um Störungen zu vermeiden. Ich mache Dinge messbar, um wieder andere Bereiche kalkulierbar und kontrollierbar machen zu können. Forschungen sollen Vorhersagen berechenbar machen und so Planungen und Steuerungen oder Manipulationen auch sozialer Entwicklungen ermöglichen. Letztendlich geht es um Kontrolle und Steuerung – sowohl der Natur gegenüber als auch gegenüber den Gesellschaften.

Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Forschung, in der ich als Forscherin nicht involviert sein darf, in der ich nicht subjektiv sein darf, weil es sonst schlechte Forschung ist, auch bedeutet, dass ich nicht mit meinem Herzen dabei bin. Und auch nicht mit einer Verantwortung für eine gesellschaftliche Entwicklung.

Die ethische Bewertung wird abgetrennt und findet, wenn überhaupt, außerhalb des Kernbereichs der Forschung und ihrer Durchführung statt. Das Sach- oder Faktenwissen wird getrennt von Werten. Das wird dann „Wertfreiheit“ oder „Werturteilsfreiheit“ genannt. Es gibt Beispiele, wie dass Forscher_innen, die eigentlich einen Atomkrieg ablehnen, an der Atombombe geforscht haben. Das passiert, weil die Forschung losgelöst von dem gemacht wird, was die Wirkung, die Anwendung bedeuten kann. Dennoch wird auf diese Art nach den Kriterien positivistischer Wissenschaft „gute Forschung“ gemacht. Die Verantwortung für das, was mit der Forschung nachher passiert, wird nicht mitgedacht und nach diesen Prinzipien, nach Kriterien der Güte für gute wissenschaftliche Forschung, im Forschungsprozess gar nicht vorkommen darf. Forschung darf nicht normativ sein. Es darf keine Norm, kein wertgeschätztes Ziel geben, wofür die Forschung da sein soll. Das wird natürlich auch innerhalb der Wissenschaft ständig (zwangsläufig) durchbrochen. So sind unausgesprochen Ziele des Liberalismus und der kapitalistischen Wirtschaftsentwicklung für die Wissenschaft leitend; diese gelten sozusagen als wertneutral. Doch es gibt auch ganze Wissenschaftsgebiete, die für sich beanspruchen, doch normativ sein zu müssen, wie lange Zeit beispielsweise die Friedens- und Konfliktforschung, die sich aber auch zunehmend der vermeintlichen Wertneutralität unterwirft (und damit die Militarismus- und Machtkritik weitgehend aufgibt). Doch von der positivistisch-empiristischen Grundidee her sollte Wissenschaft frei von normativen Ausrichtungen sein.

Aus dem Ganzen entsteht ein großes Expertentum, weil du dich hochspezialisieren musst, um eine solche Form von Forschung machen zu können. Du kennst dich immer nur mit einem ganz kleinen Gebiet aus. Dein Wissen ist so spezialisiert, dass deine Sprache auch von niemandem mehr verstanden wird außer von deinen engsten Fachkolleg_innen, die im gleichen Fachgebiet forschen. So entsteht auch eine Mystifizierung von Forschung. Dadurch, dass eigentlich keine Außenstehenden mehr verstehen und überprüfen können, was dort getan wird, gilt diese_r Expert_in auch als etwas Gott-Gleiches. Auf jeden Fall hat diese Methode, die versucht, nicht-involviert zu forschen, im Grunde den Anspruch, Gottes Rolle zu übernehmen. Bevor Wissenschaft entwickelt wurde, also historisch, lag die Rolle, Wahrheit/wahres Wissen zu schaffen bzw. zu begründen, bei Gott. Diese Aufgabe wurde dann von der Wissenschaft übernommen, tatsächlich auch in dieser Form: „als Forscher_in bin ich nicht mehr Teil der Gesellschaft, habe ich im Grunde keinen Körper mehr, denn ich darf mich ja nicht involvieren. Ich bin gar nicht dieser körperlich anwesende Mensch, der Erfahrungen gemacht hat, der kulturell geprägt ist, sondern ich schwebe sozusagen vermeintlich darüber, gottgleich“. Der rational-denkende, autonome Mann beanspruchte nun mit Beginn der Neuzeit und der Entwicklung des westlichen Wissenschaftssystems, statt Gott, aber sozusagen mit einer ähnlich herausgehobenen Position – der „god eye‘s view“/Gottessicht (ein Begriff der Kritik) – Wahrheit zu finden.

Die Wissenschaft hat die Autorität über Wissen, die vorher bei Gott lag, übernommen. Wenn wir mit Jineolojî zurückgehen, wo die Probleme angefangen haben, dann ist es relevant zu schauen, wie das Patriarchat durch die letzten 5000 Jahre immer tiefer durch verschiedene Wissensregime verankert wurde. Das Problem hat mit dem Patriarchat angefangen, mit der Kolonialisierung der Frau. Zuerst spielte die Mythologie eine wichtige Rolle als Wissenssystem, um patriarchale Denkweisen und die damit verbundenen ersten hierarchischen und etatistischen Systeme zu verankern. Danach nahmen die monotheistischen Religionen diese wichtige Rolle ein. Philosophie wurde wichtig und schließlich das europäische Wissenschaftssystem. In den letzten paar hundert Jahren haben die Wissenschaften diese machtvolle Aufgabe eines Wissensregimes übernommen.

Die Entstehung der Grundlagen des modernen Wissenschaftssystems ging einher mit dem Übergang in die Neuzeit, der Formierung Europas zu einer einheitlichen, christlich-patriarchalen Einheit, der Expansion Europas mittels der Kolonialisierung anderer Länder und Kontinente, mit massenhaften, die Welt verändernden Versklavungen und Handel mit Sklaven, Völkermorden, Vernichtung von anderen Kulturen, Lebensweisen und Wissenssystemen, mit der Verfolgung und Vernichtung von Andersdenkenden in Europa, insbesondere mit der Folter und Verbrennung von Frauen als Hexen und schließlich mit der Durchsetzung der industriellen Produktionsweise und der patriarchalen, heterosexuellen Kleinfamilie als Lebensnorm.

Diese neue Phase der Herrschaftsverhältnisse begann vor etwa 500 Jahren und war durch Kolonialismus und Kapitalismus geprägt. Die zentralen Entwicklungen dieser Phase sind durch die positivistische Wissenschaft begleitet worden. Wissenschaftliche Forschungen haben die kolonialen Unternehmungen ermöglicht und legitimiert. Die Legitimationsstruktur dafür, einen Großteil der Menschheit zu versklaven, zu unterwerfen und ihre Gesellschaftssysteme zu zerstören, wurde wissenschaftlich mit der hierarchischen Konstruktion von Rassen erforscht und zur Verfügung gestellt. Die Menschheit wurde zerteilt und hierarchisch kategorisiert. Menschen wurden als nicht gleichwertig in ein System mit und ohne Rechten eingeteilt. Es gibt viele Wechselwirkungen zwischen Kolonialismus und positivistischer Wissenschaft. Es wurden eigene Fachgebiete entwickelt, wie die Tropenmedizin, die nötig war, um die kolonialen Eroberungen und Verwaltungen durchzusetzen. Es wurde auch Wissen aus den Kolonien gewonnen, gestohlen und in die westlichen Wissenschaften integriert, während gleichzeitig die Wissenssysteme, die zuvor in den Kolonien bestanden, bewusst zerstört wurden. Es wurde und wird die Universalität des europäischen/westlichen Wissenssystems behauptet und dieses dann weltweit verbreitet.

Innerhalb Europas gab es parallele Entwicklungen der Zerschlagung anderer Wissensformen. Insbesondere die massenhaften Hexenverfolgungen sind ein Ausdruck davon. Nur eine spezifische Art, an Wissen zu kommen und mit Wissen umzugehen, wurde geduldet. Andere Wissensformen, die mit der Komplexität des Lebens verbunden waren, hatten keine Berechtigung mehr, wurden delegitimiert und verfolgt. Das betraf unter anderem das überliefertes Heilwissen und das Verhütungs- und Geburtswissen der Hebammen. Das heißt, Wissenschaft wurzelt sozusagen in Sexismus, in Rassismus und Eurozentrismus, und in Gewalt.

Die positivistische Wissenschaft wurde/wird durch eine kleine Minderheit von Männern aus fünf Ländern geprägt (England, Italien, Frankreich, Deutschland und den USA). Sie war über die ersten Jahrhunderte eine Männerinstitution, die keine Frauen in ihren Reihen duldete. Die Männer, die die Grundlagen des Wissenschaftssystems gesetzt haben, machten extremst frauenfeindliche Aussagen: Frauen seien minderwertig und unterlegen und deshalb nicht zum rationalen, wissenschaftlichen Denken fähig. Wissenschaft sei die Aufgabe von Männern, die die Herrschaft über die Natur erlangen und diese wie Frauen erobern, versklaven und gewaltsam gefügig machen müssen (Francis Bacon). Erst vor etwas mehr als 100 Jahren haben Frauen den Zugang zur Wissenschaft erkämpft, zunächst zum Studium und später auch zu Positionen. Männer dominieren bis heute die Professuren zu Drei-Vierteln, in manchen Fachgebieten noch mehr.

Die in Europa entwickelte Form von Wissenschaft wurde weltweit verbreitet. Sie ist zwangsweise der Welt übergestülpt worden. Damit wird sich jetzt in den ehemaligen Kolonien auseinandergesetzt, vor allem durch indigene Bewegungen. Die Zerstörung ihrer Wissenssysteme war ein ganz bewusster Bestandteil der Kolonialisierung. Es gibt Zeichnungen aus dieser Zeit, die zeigen, wie die heiligen Bücher der Azteken in Mexiko zerstört wurden. Auf diesem Bild ist ein wildes und komplexes Wissenssystem gemalt, ein Durcheinander im Verhältnis zu dem, was die positivistische Wissenschaft kennt, in der die Darstellung eckig und einfach ist. Dieses komplexe Wissenssystem wird von europäischen Priestern in Brand gesetzt. Dass es überhaupt solche Bilder gibt, verdeutlicht, wie wichtig es war zu zeigen: „wir zerstören das“. Das war es wert, abgebildet zu werden. Es war ein ganz bewusster Prozess, den weltweit bestehenden Wissenssystemen in den kolonialisierten Ländern keinen Raum zu lassen. Einiges des dort bestehenden Wissens wurde als brauchbar erkannt und übernommen. Es wurde in das westliche Wissenschaftssystem integriert, ohne kenntlich zu machen und anzuerkennen, wo es entwickelt wurde.

Viele Grundlagen der modernen, europäischen Wissenschaft kommen aus dem arabischen Raum, zum Beispiel in der Medizin. Das Wissen wurde im Grunde jedoch meist so angeeignet, dass jetzt nicht mehr sichtbar gemacht wird, wo es herkommt. Solche Aspekte könnten weiter vertieft werden, doch ich möchte nicht von den Methoden wegkommen, sondern mehr dahin zurück.

Abschließend noch zu diesem Thema: Es wurden weltweit bestehende Wissenssysteme zerstört und vier Fünftel der Erde kolonial unterworfen, die dort lebenden Gesellschaften und deren Wirtschaftssysteme vernichtet. Was ihnen aber auch genommen wurde, sind die Möglichkeiten, über sich selbst zu forschen oder sich selbst zu repräsentieren, indem gesagt wurde, dass das westliche Wissenssystem dort, auch mit Institutionen, aufgebaut werden muss. Die gleichen Prinzipien der Unterteilung, Kategorisierung etc. wurden auch z.B. mit der (Kolonial-)Verwaltung eingeführt. Es gab eine Enteignung der Werkzeuge und Mittel, die in der nicht-westlichen Welt bestehenden Weltsichten zu vermitteln und die eigenen Fragen zu beantworten.

Methoden/Methodologien

Postulate feministischer Forschung von Maria Mies

Was ist aus feministischer und dekolonialer beziehungsweise Indigener Methodologie dem positivistischen Wissenschaftsverständnis entgegengestellt worden? Ich gehe zuerst auf feministische Methoden ein und zwar auf die Vorschläge von Maria Mies.

Maria Mies war ab den 1970er Jahren in der Frauenbewegung aktiv und hat sich auch als eine der ersten mit internationalen, globalen Perspektiven beschäftigt. Sie hat in Indien als Lektorin gearbeitet und geforscht, wodurch sie stark beeinflusst worden ist, was sich durch ihr ganzes Leben zieht. In den Niederlanden etablierte sie einen internationalen Studiengang. Sie war Teil der Frauenbewegung, hat sich sehr radikal mit Patriarchats- und Kapitalismuskritik auseinandergesetzt und auch matriarchale Kulturen in ihre Überlegungen einbezogen. Im Laufe ihrer Entwicklung formulierte sie aus der Praxis mit den Studierenden, mit denen sie angefangen hatte feministisch zu forschen, feministische Forschungspostulate. Diese sieben Postulate für feministische Forschung hat sie das erste Mal 1978 auf einer Frauenkonferenz in Frankfurt a.M. vorgestellt. Sie wurden in viele Sprachen übersetzt und international, vor allem englischsprachig, diskutiert. Die Postulate waren als feministische Forschungsmethoden zunächst auch in Deutschland und Europa akzeptiert. Sie wurden zur Grundlage der damals etablierten Frauenstudien, doch inzwischen sind sie völlig diskreditiert und auch aus den Gender Studies ausgegrenzt worden.

Im Grunde wussten Maria Mies und ihre Mitstreiter_innen bereits damals, als sie die methodischen Postulate auf dem Frauenkongress vorgestellt und diskutiert hatten, dass das, was sie dort formulierten, viel zu politisch war, um im bestehenden, institutionalisierten Wissenschaftssystem akzeptiert zu werden. Sie wussten das und haben dennoch damit zunächst im Bestehenden gearbeitet. Das geht heute aber gar nicht mehr. „Nee, also Maria Mies, sowas machen wir nicht“, hat mir ein Doktorand der Gender Studies in einem abfällig-abgrenzenden Tonfall vor nicht langer Zeit geantwortet.

In den methodischen Postulaten von Maria Mies gibt es eine große Nähe zu dem, was wir von Abdullah Öcalan lesen können, aber ich stelle es aus der Perspektive von Maria Mies vor. Ich gehe hier nicht durch die sieben Punkte ihrer Postulate, sondern mache das in drei Punkten. Ich orientiere mich dabei an einem anderen Text von Maria Mies1, an dem ich interessant fand, wie sie dort Prinzipien formuliert, die eine feministische politische Praxis anleiten können und in die sie die Forschungspraxis integriert. Das ist im Grunde, wie wir mit Jineolojî auch herangehen. Für uns ist ja Forschung integriert in die revolutionäre Praxis. So war bzw. ist das für Maria Mies auch. (Sie lebt heute weiter in Köln, ist aber sehr alt und tritt nicht mehr öffentlich auf.) Maria Mies sagt: Forschung ist Teil unserer politischen Praxis. An den von ihr formulierten drei Punkten hangle ich mich entlang.

- Wir müssen dualistische Teilungen überwinden, ablehnen und vernichten. Wir können erst einmal sagen, die Teilungen müssen überwunden werden, aber Maria Mies spricht ausdrücklich von den dualistischen Teilungen, also Zweiteilungen. Alles wird in zwei gegensätzliche Teile hierarchisch geordnet. Es gibt das Private und das Öffentliche, Mensch und Natur, Kultur und Natur, Rationalität und Emotionalität. Immer ist das eine überlegen und das andere ist das Passive, das Minderwertige und so wird die ganze Welt aufgeteilt. Genau das muss überwunden werden. Was wir brauchen und stattdessen entwickeln sollten, ist eine gegenseitige Beziehung gleicher Subjekte. Im Forschungsprojekt ist das die Beziehung zwischen Forscher_in und vermeintlich Beforschten, deren Fragen und deren Themen im Mittelpunkt stehen sollen. Das sollte eine gleiche, nicht-hierarchische und eine gegenseitige Beziehung sein. Diese Beziehung, sagt Maria Mies, muss es ausdrücklich auch zur Natur geben. Natur wird ja erforscht, um sie ausbeuten zu können. In vorwissenschaftlichen Zeiten war es aufgrund von religiösem Denken umstritten, den Boden aufzureißen und dort alles rauszuholen. Aber positivistische Wissenschaft wollte Natur kontrollieren und verwertbar machen. Sie hat den Anspruch, alles wissen zu müssen, was möglich ist. Wissen müsse immer weiter anwachsen, wie insgesamt auch fortwährenden Fortschritt/Wachstum stattfinden soll. Daraus legitimiert sich jede Forschung und jedes Projekt, auch der Natur gegenüber. Maria Mies hingegen sagt, es muss eine Beziehung zur Natur geben, die gleichberechtigt ist. Alles hat eine Würde. Die Analyse soll das, was wir analysieren, nicht zerstören und nicht zerteilen. Sie vertritt, dass es wichtig ist, zu lernen, die Verbindungen zu sehen und alles in einer weiten Verbindung zwischen Mensch und Natur, wie auch zwischen dem einzelnen Menschen und der Gesellschaft zu sehen. Dazu gehört auch, den eigenen Körper wieder stärker zu sehen, sich in einer Verbindung mit ihm zu begreifen und ihn in Verbindung zu anderen Menschen und zu der Gesellschaft wahrzunehmen. Sinne und Emotionen müssen wieder mehr wahrgenommen werden. Letztendlich geht es darum, alles in lebendigen Prozessen zu begreifen. Marie Mies sagt, die Kreativität der Forschung hängt davon ab, dass diese in lebendigen, sozialen Prozessen verwurzelt ist.

- Die klassische Wissenschaft, wie wir sie kennen, ist ein sehr individualisiertes Projekt. Jede_r einzelne Forscher_in muss sich eine Bekanntheit dafür verschaffen, dass er_sie jetzt Expert_in auf einem spezialisierten Gebiet ist, dazu veröffentlicht, also Autor_in ist von wichtigen Forschungstexten und so weiter. Dieses individualistische Unternehmen muss gestoppt werden, so Maria Mies. Stattdessen muss Wissenschaft wieder als etwas Politisches verstanden werden und auch als etwas Partielles. Denn das Wissen, das wir haben, kann nie alles erklären, sondern hat nur eine partielle Berechtigung und nicht die behauptete universelle Geltung. Maria Mies postuliert, dass wir uns als einen Teil von etwas größeren Ganzen begreifen sollten. Individuelle Probleme können nicht nur am Individuum oder als Einzelfall erforscht werden, sondern sollten im Zusammenhang der gesellschaftlichen Realitäten gesehen werden, die Unterdrückung beinhalten. Die Probleme werden verstanden, wenn wir sie in den gesellschaftlichen Kontext von Unterdrückung stellen. Wir brauchen die Sicht von unten und nichtss Steuerndes, Kontrollierendes von oben. Die Interessen der Unterdrückten und insbesondere die Interessen der Frauen müssen verfolgt werden. Es ist ein Ziel, dem zu dienen. Forschung ist Teil der Kämpfe gegen die Unterdrückung von Frauen und gegen Ausbeutung. Forschung ist Teil unserer Aktionen, also unserer Handlungen und der Kämpfe für Emanzipation. Forschung muss auf die Straße getragen werden und den gegenwärtigen Zustand, den Status Quo, verändern. In dem Prozess, diese Art von Forschung zu machen, verändern sich die Forschenden auch selber. Das ist Teil der Prozesse. Es ist auch wichtig, die Mittel zur Forschung, also die Werkzeuge, die Methoden, an die Menschen weiterzugeben, mit denen geforscht wird. Es ist entscheidend, dass die Unterdrückten ihre Probleme selber formulieren und selber die Forschung durchführen. Dafür müssen sie die Methoden kennen. Mit den Forschungsergebnissen können sie dann auch die unterdrückende Realität verändern und Aktionen planen, also Handlungen daraus ableiten. Maria Mies bezieht sich dabei unter anderem auf Paulo Freire, einem brasilianischen Befreiungspädagogen: Es ist eine Selbstbewusstseinsentwicklung, was auch mit Selbstkenntnis beschrieben wird. Paulo Freire ist auch spannend für konkrete, einzelne Methoden, wie zum Beispiel das „Theater-der-Unterdrückten“.

- Der dritte ist nochmal ein interessanter Punkt, der ungewohnt zu hören ist. Wissenschaftliche Forschung hat wie gesagt den Anspruch, alles erforschen zu dürfen und auch zu müssen. Jede Maßnahme ist letztendlich legitim, denn wir müssen demnach alles verstehen und kontrollieren können und alles sei machbar. Diesem unendliche Fortschrittsdenken entgegen sagt Maria Mies in ihren Postulaten, dass alles begrenzt ist. Das menschliche Universum ist begrenzt. Der Körper ist begrenzt. Die Erde ist begrenzt. Sie sagt, wir müssen diesen Anspruch des unbegrenzten Fortschritts zurückweisen. Das Projekt, mit dem wir unterwegs sind, ist stattdessen auf das menschliche Glück und die Produktion des Lebens selbst gerichtet. Es geht darum, das Leben sozusagen wieder ins Zentrum zu stellen. Maria Mies stellt heraus, dass eine große Gewalt von der herkömmlichen wissenschaftlichen Methode ausgeht, die immer mehr einzelne Objekte isoliert, aus ihrem symbiotischen Kontext herausreißt und nicht in Erkenntnisprozessen der Beziehungen begreift. Die Symbiose gehört für sie zur Natur, besteht aber auch in den Verbindungen zwischen den Menschen. Das ergibt sich auch daraus, dass wir alle geboren werden. Wir werden von Frauen geboren, doch diese Verbindung wird negiert. Wir sollten uns als Teil der Natur begreifen, uns unserer Körper bewusst sein und auch unserer Abhängigkeit von der Mutter Erde bewusst sein. Und nicht vergessen, dass wir alle geboren sind durch Frauen und dass wir alle sterben. Leben ist nicht ewiger Fortschritt, sondern endlich.

Soviel zu den Postulaten für feministische Forschung von Maria Mies.

Wissenschaft als Institution, Objektivität, Begriffe und politische Ziele

Es ist nicht einfach, dass wir öfter den gleichen Begriff für sehr verschiedene Dinge haben, also ein Begriff in einem anderen (theoretischen) Zusammenhang etwas ganz anderes bedeuten kann. Es ist manchmal nicht einfach mit der Begrifflichkeit. Bei so vielen Begriffen müssen wir immer genau prüfen, was genau gemeint ist, wenn ein bestimmter Begriff benutzt wird. Wenn wir einen Begriff aus einem bestimmten Kontext oder theoretischen Ansatz anders kennen und benutzen und diesen dann, wenn er in einem anderen theoretischen Konzept auftaucht, in der Bedeutung übernehmen, verstehen wird dadurch etwas falsch.

Kurz etwas zum Begriff Dichotomie im Unterschied zu Dualismus. Dichotomie bedeutet, dass die eine Seite die andere ablehnt, negiert. Es ist der Charakter der Seiten, sich nicht akzeptieren zu können. Also A ist nicht B. Sie kommen nie zusammen, es ist ein endloser Widerspruch und endlose Feindschaft zwischen ihnen. Das ist der Punkt und das Problem mit den Dichotomien. Also Frau ist nicht das, was Mann ist, und Mann ist nicht das, was Frau ist. Das gilt für alle Aspekte.

Im Dualismus ist das anders. Das beste Beispiel für ein dualistisches Verhältnis ist Yin und Yang. Das weiße Muster hat etwas kleines Schwarzes in sich und das Schwarze hat das Weiß in sich. Es ist das Verständnis, dass es Unterschiedlichkeit braucht. Es braucht Diversität, deren Elemente sich komplementieren und damit in einem Gleichgewicht sind. Denn beide Seiten haben ein wenig von dem, was die andere Seite hat. Zwischen diesen beiden Seiten gibt es eine große Breite von Möglichkeiten.

Dieses Verständnis finden wir in den meisten kosmologischen Vorstellungen indigener Gesellschaften. Es ist zum Beispiel das Verständnis, dass eine Seite feminin und die anderen maskulin ist, aber dass eben die feminine etwas Maskulines in sich hat und umgekehrt. Es gibt außerdem eine große Spannweite von Dingen dazwischen. Diese Breite der Dinge zwischen den zwei Seiten finden wir im ganzen Universum, von der natürlichen Welt bis hin zur Gesellschaft. Also ist es kein Widerspruch, keine Negation, sondern eine Ergänzung. Der entscheidende Punkt ist, dass eine dualistische Seite nicht ohne die andere existieren kann, sonst wäre das Gleichgewicht gebrochen. Es gibt viele Symboliken, zum Beispiel auch in Lateinamerika, die sehr ähnlich zum Yin und Yang sind, bei denen die eine Seite die andere miterschafft. Es ist wichtig, diesen Unterschied zwischen Dualismus und Dichotomie zu verstehen.

Jineolojî ist ein neuer, umfassender Entwurf von Wissenschaft. Das Ziel der Jineolojî ist es, eigene Institutionen aufzubauen. Es geht nicht um eine Anerkennung im bestehenden Wissenschaftssystem, sondern um eigene Institutionen, von denen einige schon aufgebaut wurden. Es gibt das Andrea Wolf-Institut und die Jineolojî-Akademien in Rojava (Westkurdistan) und anderen Gebieten Kurdistans. Es gibt in Brüssel das Jineolojî-Zentrum, das die erste Institution in Europa darstellt und es gibt auch das Ziel, weitere Jineolojî-Zentren in Europa aufzubauen.

Trotzdem schließt sich beides nicht komplett aus: das bestehende Wissenschaftssystem grundlegend zu hinterfragen und dort zu arbeiten, dort die Jineolojî hineinzutragen. Es ist natürlich nicht das gleiche revolutionäre Projekt, sondern eher so etwas wie gesellschaftliche Arbeit, an Universitäten Teil dieser Gesellschaft zu sein und daran zu wirken, Menschen mit Ideen vertraut zu machen und zu diskutieren. Wir können jedoch nicht viel davon erwarten, denn allein die Prüfungskriterien prägen die Arbeit innerhalb bestehender wissenschaftlicher Institutionen negativ, weshalb es immer ein totaler Kompromiss bleibt.

In Italien gab es vor einigen Jahrzehnten die „Autonomia Operaia”, in der Intellektuelle, Professoren und Studierende das Versprechen gaben, dass sie alles, was sie wissen, in die Bewegung hinein geben und dass das ein permanenter Austausch wird. Wenige Jahre funktionierte es, Wissen nicht als den eigenen Besitz zu begreifen, sondern tatsächlich weiterzugeben, damit jede_r was damit anfangen kann. Dann scheiterte es.

In Deutschland gab es ein ähnliches Projekt: Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre, so über sieben Jahre, gab es die feministischen Sommeruniversitäten. Dort mussten sich die Forscher_innen im bestehenden Wissenschaftssystem die Frage stellen lassen, ob die Forschung, die sie machen, überhaupt sinnvoll für die Bewegung ist und ob sie überhaupt erklären können, was sie dort tun. Es gab eine Verbindung zwischen Frauenbewegung und Frauenforschung, die aber auch verloren gegangen ist. 2

Dieses In-Verbindung-Gehen ist ein wichtiges, grundlegendes Element. Das bedeutet unter anderem, übergreifende Forschungsgruppen zu bilden. In der Indigenen Forschung wird auch von „Forschungsfamilien“ gesprochen, also von einem großen, kollektiven Zusammenschluss, der in großer Fürsorge und großer Verantwortung für das, was sie dort tun und wie sie mit den Ergebnissen umgehen, forscht. Es ist eingebunden in eine Forschungsfamilie, in ein Forschungskollektiv und auch in Kriterien für das, was eigentlich an Wissen gebraucht wird. Es wird bewusst gesagt, dass die Forschung der Dekolonisierung bzw. den politischen Zielen der Freiheit und Selbstbestimmung dienen muss. Genauso, wie auch Maria Mies es formulierte: Die Forschung dient Zielen, ist nichts Individuelles mehr und auch das Subjektive wird dadurch aufgehoben.

Es wäre falsch zu denken, dass aus der Kritik am Objektivitätsverständnis der positivistischen Wissenschaft als eine Konsequenz oder Gegenreaktion in der Jineolojî ein Subjektivismus erfolgt. Die Methoden der Jineolojî orientieren sich an Prinzipien, die sich auch mit Problematik von Methoden auseinandersetzen. Ein Beispiel wäre zu fragen: wie können wir mit einem neuen Verständnis von Dialektik Widersprüche überwinden? Mit einem neuen Verständnis können wir einen anderen Umgang miz Gegensätze wie den von Universalismus und Relativismus oder auch Objektivität und Subjektivismus finden. In der Jineolojî ist zum Beispiel die Beziehung nicht Objekt – Subjekt, sondern immer Subjekt – Subjekt – gerade auch in der Forschung. Das ist nicht Subjektivismus. Subjektivismus ist ein Problem, das die Mentalität, das Ego betrifft.

Wenn wir verstehen, dass Wissenschaft immer auch politisch ist, dann macht es Sinn, auf solche Personen wie Francis Bacon (einem der Urväter der Wissenschaft) zu schauen. Bacon war sexistisch und rassistisch, was politisch ist. Obwohl feministische oder indigene Wissenschaftsentwürfe als „zu politisch“ diskreditiert werden, wird das nicht in Bezug auf Leute wie Bacon und deren Entwürfe gemacht. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Etablierung der Wissenschaft damals ein sehr fragwürdiger Prozess war. Alles war neu und musste erst einmal angenommen werden. Deswegen gab es auch tatsächlich viele Überlegungen dazu, wie man das absichern kann. In den Prozessen der Erkenntnisgewinnung und der Setzungen der positivistischen Wissenschaft wurde vieles geschaffen, um sich vor Infragestellung zu schützen. Das näher zu betrachten ist nochmal ein eigenes Thema, doch ein zentraler Punkt war es, eine Norm zu setzen – nämlich den Mann als Subjekt und den Objektivitätsbegriff mit seinen Kriterien für die Anerkennung von Wissen. Wer so arbeitet, der muss nicht erklären, warum er so arbeitet, sondern das wird eben als das Richtige und das selbstverständlich Unhinterfragte wahrgenommen. Doch genau das ist eben höchst subjektiv und politisch und wird nur nichts so wahrgenommen, weil es allgemein akzeptiert ist und durchgesetzt wurde. Wer so arbeitet, muss sich nicht erklären, aber wer anders arbeitet, wird in Frage gestellt.

Zum Teil lässt die Wissenschaft unter dem Motto „Wir sind vielfältig und pluralistisch“ auch Raum für kritische Ansätze. Doch kritische Forscher_innen müssen sich extrem erklären und rechtfertigen, für alles, was sie tun und wie sie arbeiten. Sie müssen erklären, warum sie Wissenschaft politisch begreifen, warum ihres Erachtens diese zwangsläufig Subjektives beinhalten muss und trotzdem eine Berechtigung hat. Es wird mit dem Objektivitätsbegriff und davon abgeleiteten Methoden positivistischer Wissenschaft sozusagen ein Machtraum geschaffen von politischem Handeln in der Wissenschaft, der aber als objektiv gilt und nicht mehr als etwas Politisches sichtbar ist.

Indigenous Methodologies/Dekoloniale Forschung

Wie bereits erwähnt, ist in indigenen Bewegungen der Prozess in Gang gekommen, wieder eigene Indigene Forschungsmethodologien zu entwickeln. Sie wehren sich gegen die ausbeutenden Formen der Forschung und versuchen, diese auch aus ihren Gesellschaften fern zu halten. Sie sagen: „Ihr kommt hier nicht mehr rein, ihr forscht hier nicht mehr.“ Gleichzeitig entwickeln sie ihre eigene Form der Forschung, die angelehnt ist an Wissenssysteme, die kolonial zerstört wurden. Das, was man davon noch erinnert, wird wiederbelebt und als Praxis entwickelt, eingebunden ins eigene kulturelle System, in die eigene Kosmologie. Diese basiert auf sehr, sehr großen Verbindungen, verbunden mit der Natur, verbunden in weiten Gesellschaftsformen, verbunden mit der Vergangenheit, mit den Ahnen, verbunden mit der Zukunft, mit zukünftigen Generationen. Also mit einem ganz anderen Wertesystem, in dem oft Kriterien wie Selbstbestimmung im Zentrum stehen.

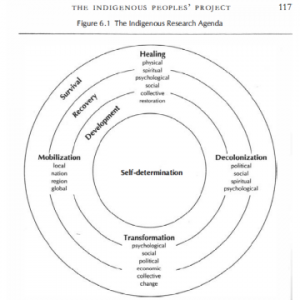

Diese Modelle, beispielsweise von den Maori, sind immer kreisförmig und in der Mitte steht Selbstbestimmung. Alles muss immer darauf überprüft werden, ob es der Selbstbestimmung dient. Nicht nur der individuellen, sondern der gesellschaftlichen Selbstbestimmung. Die Modelle sind auch Ausdruck der Verbindungen der Menschen. Vom Individuum zur Familie, zur weiteren gesellschaftlichen Gruppe, zur Umwelt und zum ganzen Kosmos, in dem eine_r lebt. Zur Natur, zu dem was eine_n ernährt und was die Lebensbedingungen prägt, aber auch zum Weltall und zu allem, was vorher und später war und sein wird. Oft ist es auch angelehnt an das, was einige vielleicht als „indianisches Medizinrad“ kennen, also dass die verschiedenen Himmelsrichtungen mit verschiedenen Eigenschaften verbunden sind. Es ist von einem Kreuz durchzogen und es entstehen verschiedene Felder, die politische Begriffe wie Dekolonisierung, Mobilisierung, Transformation, Spiritualität, Heilung – Heilung im Sinne auch von gesellschaftlicher Heilung, von den Folgen von Kolonialismus – enthalten. Es ist wirklich ein großes Netz von verschiedenen Bereichen, die das Leben ausmachen, die in diesen Forschungsagenden dann auch vorkommen.

Indigene Forschungsmethodologien streben oft nicht danach, im bestehenden Wissenschaftssystem anerkannt zu werden, sondern eher danach, in ihren Communities zu arbeiten und dort die Fragen auf strukturierte Art und Weise zu beantworten, die dringend beantwortet werden müssen. Weil gerade junge Leute der indigenen Gesellschaften, die nach Bildung streben, vom bestehenden Wissenschaftssystem frustriert sind und nichts mehr mit Forschung zu tun haben wollen, wird die indigene Forschungsagenda wichtig. Mit dieser kulturell eingebundenen Forschungsmethodologie wird jungen Menschen eine Möglichkeit gegeben, für ihre eigenen Communities als Forscher_innen zu arbeiten. Forschung wird wieder positiv besetzt. Denn Forschung wird in indigenen Gesellschaften immer mit Kolonialismus in Verbindung gebracht und aufgrund der äußerst negativen Erfahrungen ist der Begriff Forschung ein Schimpfwort.

Was sind wichtige Prinzipien, die indigene, dekoloniale Forschung entwickelt hat? Es wird gesagt, Forschung muss positioniert sein und das auf eine doppelte Weise. Zum einen epistemologisch, also von der Art der Erkenntnisgewinnung. Hierbei werden die Perspektiven der Unterdrückten, der Kolonialisierten, nach vorne gestellt, davon ausgehend, dass von dort die Erkenntnis kommt. Zum anderen muss Forschung politisch positioniert sein: Als Teil der Kämpfe, zum einen zur Dekolonisierung der Wissensform, aber auch zur Dekolonisierung der Weltverhältnisse.

Deswegen ist Forschung auch niemals nicht-involviert. Als Forscher_in bist du immer emotional oder selber involviert. Es ist wichtig, zu zeigen, wer du bist, wenn du Forschung machst. Dieses Sich-Involvieren und auch In-Beziehung-Gehen, um forschen zu können, heißt auch, ein ehrliches Gesicht zu zeigen. Nicht nur: „Hier ist mein Forschungsplan, seid ihr einverstanden?“, sondern wirklich zu sagen: Wer bin ich? Was ist meine Biografie, meine Herkunft? Wer bin ich als Mensch? Welche Stärken und Schwächen habe ich als Mensch? Also sich selbst mit ehrlichem Gesicht zu zeigen, respektvoll mit denen umzugehen, mit denen ich forsche, eine gegenseitige, vertrauensvolle Beziehung zu schaffen und Beziehungen aufzubauen. Es gibt keine „Objekte der Forschung“, also niemand wird erforscht. Empathie, Fürsorge und Teilen sind wichtige Begriffe in diesen Beziehungen der Forschung. Das bedeutet auch, das Wissen, was ich vielleicht habe, weil ich mehr Zeit dafür hatte, es mir anzueignen, weiterzugeben an die Menschen, mit denen ich eine Forschung durchführe. Es wird zum Beispiel von den Maori von einer „Forschungsfamilie“ gesprochen, was heißt, dass es eine Verpflichtung gibt, die ich eingehe. Wenn zum Beispiel jemand in meiner Forschungsfamilie ganz andere dringende Bedürfnisse hat, kümmere ich mich darum, auch wenn es vielleicht nicht mit dem Forschungsziel zu tun hat, denn ich bin für diese Gruppe mit zuständig und kümmere mich um sie. Es sind verlässliche Beziehungen, die sich gegenseitig unterstützen, was die Grundlage ist, auf der Forschung überhaupt stattfinden kann. Forschung ist ein Sich-Mitteilen und ein Austausch von Wissen. Sie kann nur dort stattfinden, wo solche Formen von Beziehungen etabliert werden. Es gibt keinen Moment im Forschungsprojekt, wo diese Art der gegenseitigen, verantwortungsvollen Beziehungen nicht angewandt werden, auch später nicht, wenn die Forschung vermeintlich abgeschlossen ist. Was mache ich mit dem Wissen? Es ist weiterer Teil dieser Gruppe, als die ich Forschung gemacht habe, zu überlegen, wie das Wissen präsentiert werden kann, wo es eingesetzt wird und wer es erhalten kann.

Interpretationen und Präsentationen von Forschung werden aus der indigenen Perspektive aufgrund der Erfahrungen mit Kolonialismus als potenziell gefährlich angesehen, weswegen es sehr wichtig ist, wie das Wissen präsentiert wird. Auch damit es verständlich wird für eine weitere Gesellschaft und nicht nur für spezialisierte Leute. Das ist damit verbunden, dass der_die Forscher_in immer eine Rechenschaftspflicht denjenigen gegenüber hat, „über“ die geforscht worden ist. Letztendlich gegenüber der Gesellschaft, die mit den Ergebnissen leben muss, die aus der Forschung hervorgehen. Da ist wieder das Prinzip, das wir auch bei Maria Mies gefunden haben: Wir können nicht alles wissen (wollen). Nicht diese Unendlichkeit, dieser Anspruch, alles dürfe erforscht werden. Das kommt natürlich aus der Erfahrung, dass eine ausbeuteten Forschung gegenüber den kolonialisierten Gesellschaften stattgefunden hat. Die Forschungsergebnisse wurden, häufig trotz anderslautender Versprechen, gegen die indigenen Gesellschaften, also zu ihrem Nachteil, verwendet. Kulturelle Beschreibungen der Minderwertigkeit entstanden durch die Missinterpretation von bruchstückhaftem Wissen. Oder Heilwissen wurde genommen und in der Pharmaindustrie profitbringend verwertet; soziales und kulturelles Wissen wurde vom Militär verwendet. Deswegen formulieren indigene Gesellschaften nun ausdrücklich, dass nicht alles Wissen geteilt werden muss.

Ein weiterer Aspekt ist, die Partikularität von Wissen zu begreifen. Das bedeutet aus europäischer Perspektive vor allem, zu sehen, dass das europäische Wissen nicht universell, sondern nur begrenzt für andere gültig ist und dass Eurozentrismus verlernt werden muss. Wir müssen uns ganz andere Sachen aneignen und uns aktiv damit auseinandersetzen: Wo haben wir, auch unbewusst, ein Überlegenheitsdenken? Wir müssen uns eine Bescheidenheit zum Ziel setzen und Zuhören lernen. Wir müssen auch gegen die Mystifizierung von Forschung arbeiten, also dass es angeblich ein Expert_innenwissen braucht, ein langes Studium, eine hochspezialisierte Ausdrucksweise und Weiteres. Es ist wichtig, diesen Ehrfurcht gebietenden Mythos des Unerreichbaren zu zerstören. Wir erkennen stattdessen an, dass es viele kleine Projekte gibt, die Menschen sowieso immer durchführen, um systematisch Probleme zu lösen und Fragen zu beantworten – zum Beispiel, um die Ernte und die Lebensmittelproduktion zu planen oder andere Projekte der Fürsorge für die Gemeinschaft und für die Natur oder Projekte der Heilung der Folgen kolonialer Verbrechen. Diese methodisch gestalteten Praktiken eigenen sich gerade auch wieder altes, kulturelles Wissen an, das durch Kolonialismus zerstört oder verdrängt wurde. Dazu gehört auch, Dinge wieder mit alten Namen zu benennen, zum Beispiel Berge, die zuvor kolonial umbenannt wurden. All das sind im Grunde genommen Forschungsmethoden, die schon längst angewandt wurden, die aber auch als Forschung anerkannt werden müssen. Jetzt wird solches Wissen, das regional entsteht, als kulturell spezifisches, partikulares Wissen herabgesetzt, während das Wissen, das im westlichen Wissenschaftssystem entsteht, als universell gültige Theorie weit höherwertiger gestellt wird. Beides kann als meist partikulares Wissen verstanden werden, das jedoch auch für die anderen eine wichtige Bedeutung haben kann. Das zu tun würde die Macht in den Wissensverhältnissen radikal verändern.

Nun nochmal zum Schreiben bzw. jeglicher Form der Präsentation von Forschungswissen und die Gefahren, die das birgt. Indigene oder dekoloniale Forschung kommt oft dahin, dass es künstlerische Formen braucht oder ästhetische Formen der Präsentation, um sichtbar zu machen, dass in diesem Repräsentationsprozess immer etwas Politisches und immer etwas Subjektives passiert. Wenn man etwas ästhetisch oder künstlerisch präsentiert, dann geht man damit bewusst um. Also mit der Lücke, die zwischen dem, was repräsentiert wird, und der (Re-)Präsentation liegt – das ist ein machtvoller Raum. Es wird sichtbar gemacht, dass eine persönliche Form der Präsentation von Wissen gewählt wird, eine selbst gestaltet Form. Indem ich das selber gestalte, mache ich sichtbar, dass die (Re-)Präsentation nicht neutral, sondern etwas Subjektives und Politisches ist. Das, was sonst (heuchlerisch) verborgen ist, wird erkennbar. Das ist ein anderer Umgang, um Wissen zu präsentieren – ganz anders als positivistische Forschung mit der „Sachlichkeit“ angeblich „objektiver Fakten“.

In der Indigenen Forschung wird viel Wert darauf gelegt, dass das Ergebnis für jede_n verständlich präsentiert wird. Sie sagen, man muss im Grunde bei jeder Gelegenheit, auf einer Familienfeier, beim Essen, so über die Forschung reden können, dass die Leute darüber lachen können. Dass es humorvoll ist, dass die Menschen verstehen, um was es geht und emotional mitgehen oder einen Bezug herstellen können. Es wird wichtig, zu überlegen, wie das gehen kann. Wie kann ich mein Wissen allen gegenüber in der Gesellschaft vermitteln? Methoden, die genannt werden, sind beispielsweise die Erzählungen von Zeug_innen, also dem Wissen von Zeitzeug_innen zuzuhören. Auch ein Zusammentreffen, vielleicht bei einem Ritual, bei dem Geschichten zu einem bestimmten geschichtlichen Geschehen zusammengetragen werden, indem sie in den verschiedenen Regionen, in denen wir leben, gesammelt und wieder-erzählt werden, kann eine Methode dafür sein. Dies sind Methoden, mit denen die koloniale und patriarchale Mentalität/Denkweise, die in den Gesellschaften verankert ist, überwunden werden kann.

Zusammenfassende Perspektive der Jineolojî zur Problematik der Methode/Methodologie

Auch in der Jineolojî ist die Methodologie, also die Problematik der Methode, ein Gegenstand der Diskussion. Wir müssen sehr vorsichtig sein, nicht dieselben Methoden des Systems zu nutzen und eine Mentalität zu reproduzieren, welche wir ablehnen. Statt eine feststehende Methode zu beschreiben, wollen wir die Probleme der positivistischen Methoden evaluieren, um damit in der Lage zu sein, diese Probleme zu analysieren, nicht zu reproduzieren und eine neue Diversität von Methoden zu entwickeln. Zur Wiederholung: wir müssen die Fragmentierung der Wissenschaften und der Untersuchungen überwinden und eine ganzheitliche Annäherung finden. Wir können nicht nur eine Wissenschaft nutzen. In der soziologischen Recherche in Rojava wurde zum Beispiel auch die Wissenschaft der Geologie genutzt. Wir sind unter anderem nach Gire Moza gefahren, also zu den Orten von vielen archäologischen Funden und waren auch bei dem lokalen archäologischen Komitee. Es geht darum, die Vielfalt der Wissenschaften zu nutzen, sie nicht separat zu verstehen, sondern auf der Grundlage des gleichen Ziels. So können wir Fragmentierung überwinden und Wege finden, Probleme zu lösen. Die Subjekt-Objekt Trennung ist einer der Kerne der Probleme. Alles wird dadurch beeinflusst. Mit der Jineolojî wollen wir Werkzeuge geben, wie wir dieses Problem erkennen können, um in unseren Methoden und in unserer Methodologie nicht wieder in eine Trennung zu verfallen.

Ein wichtiger Punkt ist das Verständnis von der ersten, der zweiten und der dritten Natur. Es gibt ein Problem in der Methodik, Realität und Wahrheit zu finden und die Vielfältigkeit nicht als etwas komplett gegensätzlich „Anderes“ zu verstehen. Das sehen wir in dem Verständnis von der ersten und der zweiten Natur. Die erste Natur ist die „natürliche“ Welt. Also das Universum, der Planet, die Tiere, Pflanzen und der Mensch. Das alles wird als die erste Natur verstanden. Die zweite Natur ist der Prozess der Sozialität, das Gesicht der Gesellschaft, die Entwicklung der Gesellschaft. Also das, was den Menschen, die Gesellschaft von der natürlichen Welt unterscheidet. Und genau hier liegt die Falle. Aufgrund der Subjekt-Objekt-Unterteilung, und das ist das Problem, wird die erste Natur als eine Phase beschrieben und die zweite Natur als etwas Separiertes, Unterschiedliches, von der ersten Natur. Demzufolge ist die Gesellschaft unterschiedlich von Natur. Darin finden wir dann den Anthropozentrismus, also der Mensch wird in den Mittelpunkt von allem gestellt. Außerdem werden die Naturen nicht nur voneinander getrennt, sondern auch in eine Hierarchie gestellt. Demnach würde die zweite über der ersten Natur stehen. Die Gesellschaft würde über den Tieren stehen. Das ist ein Problem, welches wir überwinden müssen. Wir müssen stattdessen den Unterschied einfach als einen weiteren Prozess, einen weiteren Teil in der Vielfalt verstehen. Als einen Prozess, welcher sich aus der ersten Natur entwickelt hat. Es ist ein Prozess der Sozialität, in welchem zum Beispiel das Schreiben und das Lesen entwickeltet wird, welcher mehr die analytische Intelligenz des Menschen entwickelte. Auch hier liegt das Problem der Dichotomie: dass die zweite Natur nur analytisch sei, weil es das Schreiben, Lesen, die Theorie entwickelte und keine emotionale Intelligenz mehr hätte. Denn diese sei verbunden mit der ersten Natur, mit den Tieren, welche nur dem Instinkt folgen. Das ist ein Problem, um das zu lösen die emotionale und die analytische Intelligenz in einer Balance zusammengebracht werden müssen. Denn diese Dichotomie zerstört alles, das Leben und den ganzen Planeten. Wir müssen zur ersten Natur zurückgehen. Öcalan sagt dazu, wir müssen die dritte Natur entwickeln, die Balance mit der ersten Natur wiederherstellen. Also eine Synthese herstellen, aus der ersten und der zweiten Natur. Es geht nicht darum, die zweite Natur zu verbannen und in die dritte Natur zu gelangen, sondern die Synthese ist, eine dritte Natur zu kreieren, einen neuen Prozess der Balance. Das Problem ist, dass die zweite Natur als Antithese zur ersten Natur konstruiert wurde. Und diese dritte Natur, welche die Verbindung zur ersten Natur wiederherstellt und damit zur emotionalen Intelligenz, wird hergestellt mit der Freiheit der Frau und der richtigen Annäherung an Ökologie. Denn die Separation der zweiten Natur, als Dichotomie zur ersten – eben nicht als ein weiterer Prozess der Natur, eine Sozialität des Menschen zu entwickelt – entstand durch die Versklavung der Frau, die erste Nation, und durch die Zerstörung der Erde. Deshalb sind zwei der Säulen der Revolution in Rojava die Frauenrevolution und die ökologische Annäherung. Nur auf diesem Weg kann die Verbindung wiederhergestellt werden und sich eine dritte Natur entwickeln, in Harmonie und Balance.

Ein weiterer Punkt des methodologischen Dilemmas, der Widerspruch, besteht zwischen Universalismus und Relativismus, zwischen linear und zirkular. Zu sagen: „Wir wollen keine lineare Geschichtserzählung, also wollen wir eine zirkulare“ wäre jedoch das andere Extrem. In dieser Logik bringt Objektivismus dann den Subjektivismus, der Globalismus den Lokalismus, also die Ablehnung des einen immer das Extrem des anderen. Wir müssen offen sein für diese Problematik und es anders analysieren, nicht als jeweils zwei Extreme. Ein gutes Beispiel für eine Balance ist, sich lokal zu organisieren, aber mit einer globalen Perspektive. Wir können nicht sagen, dass das Universum, das ganze Universum, nach diesen Regeln funktioniert. Das führt uns nur zu Dogmatismus und wir haben gesehen, wohin uns das in der Geschichte geführt hat. Aber der Relativismus bringt uns zum Individualismus, denn dieser sagt: „Es existieren so viele Realitäten, wie es Menschen gibt“ und „ich sehe das so und das ist meine Realität“. Das bringt uns zum Individualismus und Egozentrismus. Also ist es auch keine Antwort. Mit einer korrekten Interpretation der dialektischen Methode finden wir eine Lösung für unser methodologisches Dilemma, das uns im Verständnis der Realität im Weg steht. Wir lehnen also nicht das Eine komplett ab. Sondern wir sagen, dass es ein paar Probleme gibt und fragen, wie können wir diese verstehen, um sie nicht auch zu machen.

Die dialektische Methode – es kommen euch bestimmt Namen wie Marx und Hegel in den Kopf – war sehr wichtig in der Geschichte, um diese Widersprüche zu lösen. Wir müssen auch sagen, dass die Probleme, die später mit dieser Methode aufgekommen sind, nicht alle Marx zugeschrieben werden können, sondern auch dem falschen Verständnis der von ihm vorgeschlagenen Dialektik, oder wie diese Methodik in der Praxis umgesetzt wurde. Wir brauchen eine neue Interpretation und können sehen, dass es zwei grundlegend falsche Verständnisse der dialektischen Methoden gibt. Eins ist: Widersprüche als permanente, endlose Feinde zu verstehen, welche sich gegenseitig vernichten werden. Das kann verstanden werden am Klassenwiederspruch und der Klassendefinition. Das andere ist: Das Verständnis der „Diktatur des Proletariats“, um die Widersprüche der Klassen zu überkommen. Also die Zerstörung. Die Interpretation der dialektischen Methode wurde verstanden als eine Dialektik der Zerstörung. Demnach muss eine Seite die andere zerstören, um den Widerspruch aufzulösen. Was wir hingegen vorschlagen, ist eine produktive, kreative Dialektik. Diese Annäherung ist verbunden mit der Metaphysik. Das ist das Interessante im Zusammenhang mit der Dialektik. Denn Dialektik und Metaphysik wurden auch in eine Dichotomie gestellt. Dabei wird die Metaphysik so verstanden, als gäbe es einen Schäfer über uns, der uns kontrolliert. Demnach ist Metaphysik das Verständnis, dass es dort oben etwas gibt, das uns alle kontrolliert. Das führt zu den monotheistischen Religionen. Das ist unsere Kritik an der Metaphysik.

Wenn wir die Probleme der Dialektik sehen, wird klar, dass es eine Art Metaphysik braucht. Aber welche Art von Metaphysik? Öcalan beschreibt das so: Ich begreife die Metaphysik nicht in dem Sinne einer Macht, einem Gott, einer Gewalt dort oben, sondern alle Aspekte der Gesellschaft sind mit Metaphysik verbunden und haben z.B. Kultur geschaffen. Die Kunst ist Metaphysik, Politik ist Metaphysik und auch Religion, die aber nicht nur im Sinne von „Gott“ verstanden wird, sondern auch von dem, was Neues erschafft und von Glauben. Auch Literatur und Gedichte sind Metaphysik, denn sie erklären die Realität auf eine andere Art. Wir müssen nicht nach oben, nach etwas über uns schauen, um Metaphysik zu finden.

Interessant ist auch, wie sich das Verständnis der Göttinnen in der Metaphysik verändert haben. Von einem grundlegenden Verständnis, dass alles lebendig ist, hin zu einem patriarchalen Gott. Im Englischen ist der Begriff „Gott“ sehr verbunden mit dem religiösen Konzept. Aber im Kurdischen ist das anders. „Xwedawend“ (von xwe da – sich geben) ist die Muttergöttin in der natürlichen Gesellschaft, in der matriarchalen Gesellschaft. Die Bedeutung kam von dem Leben-Geben der Mutter, dem Am-Leben-Halten, von allem um uns herum, ist also nichts Höhergestelltes. Auch Kultur, Rituale, Pflanzen, die Werkzeuge der Menschen, das alles bedeutet Göttlichkeit. Die Muttergöttin hatte die Charakteristika, alles zu teilen, liebevoll zu sein, alle Kreaturen wertzuschätzen. Es sind alles metaphysische Charakteristika, welche in matriarchalen Kulturen geschaffen wurden. Das ist es, was wir als Metaphysik akzeptieren: keinen Gott, der über uns gestellt wird, sondern die Göttin, die überall ist, die Muttergöttin als Natur, die uns das Leben gibt. In diesem Sinne verstehen wir Metaphysik.

Dies kann eine Balance schaffen zu dem falschen Verständnis von Dialektik. Auch Ethik ist ein metaphysischer Aspekt. Das wird deutlich daran, dass uns ein Theaterstück, ein Lied, ein Gedicht, im Inneren treffen. Denn sie erreichen Aspekte des Lebens, metaphysische Aspekte des Lebens, die wir mit konkreten Dingen nicht beschreiben können. Daher ist Kultur und Kunst so wichtig, die aber mit der positivistischen Wissenschaft, mit dem patriarchalen Leben, zerstört werden.

Jetzt wollten wir zu der Frage kommen, wie wir das Wissen präsentieren. Eine Form, die die Jineolojî in Rojava anwendet, sind zum Beispiel Theaterstücke. Die Jineolojî entwickelt Methoden, wie durch Theater Wissen und Geschichte oder die aktuelle Situation und spezifische Themen, vermittelt werden können. All diese Fragen der Ethik und Ästhetik, auf welche sich die Jineolojî konzentriert, sind damit, mit der Form, verbunden. Es ist auch ein metaphysisches Verständnis, andere Aspekte unserer Realität zu erreichen. Die Frage, wie wir etwas präsentieren, die ästhetische Form, ist sehr wichtig für uns. Also mehr als nur ein Buch zu schreiben, was sehr wertvoll ist, aber eben nur ein Teil sein kein. Wie zum Beispiel mit Fußballfans sprechen? Das ist eine ästhetische Frage. Wie erreichen wir die Gesellschaft und bringen ihnen das Wissen zurück, was eigentlich in der Erfahrung der Gesellschaft selbst lebt? Ihr seht, es sind wirklich die metaphysischen Aspekte, welche die Menschen erreichen.

Es sind immer diese beiden Aspekte, die wir verändern müssen: Zum einen, wie forschen wir, wie recherchieren wir Wissen, und zum anderen, wie repräsentieren wir es? Eine Methode ist zum Beispiel „Storytelling“, die von der Jineolojî in Rojava angewandt wird, unter anderem auch mit Kindern. Im Mittleren Osten und anderen Teilen der Welt gibt es auch noch diese Tradition, dass über Lieder, Geschichten, Erzählungen und mündliche Geschichten, wichtiges Wissen weitergegeben wird. In diesen Geschichten steckt eine unglaubliche Stärke. Es ist die Stärke, über einfache Geschichten komplexe Zusammenhänge zu vermitteln und tiefere Wahrheiten sichtbar zu machen. Diese Methode wird selbst im akademischen Bereich wiederentdeckt, da auch dort gemerkt wird, das Wissen über Geschichten besser transportiert werden kann als über die akademische Schreibweise. Es ist eine sehr starke Methode, Wissen weiterzugeben und zwischen Menschen Beziehungen zu schaffen, um Verhaltensänderungen zu erreichen und um Verständnis für größere Ziele zu schaffen. Das ist möglich, weil der ganze Mensch daran beteiligt ist und nicht isolierte Elemente. Das Herz und der Verstand werden in einer Ganzheit verstanden und weitergegeben.

In Lateinamerika gibt es viele gute Beispiele dafür, zum Beispiel das „Theater-der-Unterdrückten“. Doch es ist eine offene Frage an alle von uns: Beispiele zu teilen, uns selbst zu öffnen für diese Art von Methoden und immer zu berücksichtigen, dass die Arbeit noch nicht fertig ist, auch wenn die Recherche vielleicht abgeschlossen wurde. Es bleibt immer die Frage, was wir mit dem Wissen machen, wie wir es präsentieren und wie es einen Effekt haben kann. Auch, wie das Wissen genutzt wird. Die Arbeit ist also nicht fertig, wenn diese Fragen nicht beantwortet sind. In Europa gibt es das Problem, dass viel Recherche gemacht, aber keine gute Methode gefunden wird, das Wissen zu nutzen und zu präsentieren.

Wir können auch über praktisches Eingreifen an Orten, zum Beispiel an Orten der Ausbeutung und Zerstörung von Natur, Wissen gewinnen. Es gibt ein Lernen an besonderen Orten, über eigene Erfahrungen, einbeziehend, dass manches Wissen mit Worten gar nicht weitergegeben werden kann. Im Grunde ist die „Aktionsforschung“ eine solche Methode. Du forschst und während du forschst, veränderst du etwas, vielleicht in deinem Stadtteil. Du gehst in die Aktion, um was zu verändern, aber das ist wieder Teil darin, deine Forschung weiterzuführen. Es verläuft in mehreren Schleifen, in denen du, während du weiter forschst, schon die Realität veränderst. Aus deiner eigenen Betroffenheit sagst du: „Da muss ich was verändern.“ Du erforschst es, gehst in die Aktion und erforschst es weiter und gehst weiter in die Aktion… so wurden unter anderem die ersten Frauenhäuser durchgesetzt.

Formen der Präsentation zu verändern und dafür gute Methoden zu finden, ist einer der Prozesse zur weiteren Entwicklung der Jineolojî.

Jineolojî Komitee Deutschland und Jineolojî Komitee Europa

1 Maria Mies 1998: Patriarchy Accumulation on a World Scale, 211.212.

2 Seit 2018 gibt es auch wieder Feministische Sommerunis, die sich auf die Tradition der Sommerunis der 1970er/80er beziehen; initiiert durch das neue Digitale Deutsche Frauenarchiv (DDF) und den Dachverband deutschsprachiger Lesben- und Frauenarchive, Bibliotheken und Dokumentationsstellen (i.d.a).